2月度その4:気になるシリーズ ➡ ウマの原産地と移動の過程は、どうなのだろうか?

気になるシリーズ➡ウマの原産地と移動の過程は、どうなのだろうか?

現在、この黒点サイトでは、私事ですが忙しくなって来たもので「太陽黒点数の推移」「太陽黒点数とS&P500、VIXとの相関」「エルニーニョ南方振動ELSOと太陽黒点数との相関」の3タイプのみを定期更新しております、昨年までは「木星衝合と巨大地震の相関を追うシリーズ」や「地磁気と地震の相関を追うシリーズ」等もやったのですが、木星や地磁気はかなりの集中力とエネルギーが必要で、とても現在の私の忙しい状態では扱えないのです

しかしながら、ベッドで寝っ転がっていると漠然と頭に浮かんで来る疑問がありまして、それは私にとっての未解決問題もしくは気に掛かる問題なのです

先月、記事「1月度その22:気になる点シリーズ➡何故、アンデスにラクダが居るんだっけか? - なぜ地球磁極は逆転するのか?」をアップし、ラクダの原産地が北米大陸である事を知って驚いたのですが、はて、ではウマはどうなのだろうか?と気になったもので追ってみました

お付き合い頂ければ幸いです

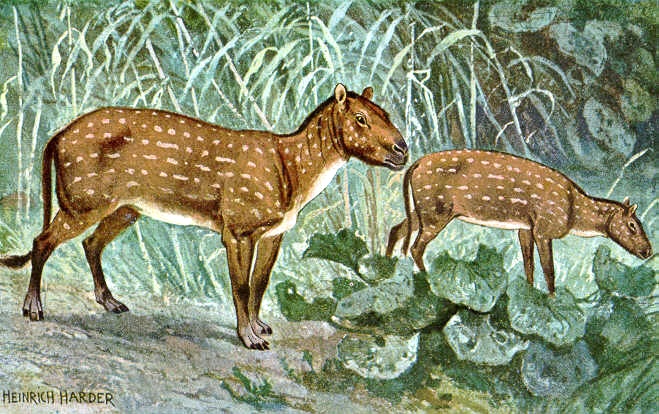

かって [ヒラコテリウム - Wikipedia] なるキツネ程度の動物がいて、、、

ヒラコテリウムは始新世前期(約5200万年前頃)に北米大陸およびヨーロッパ大陸に生息していた、現生するウマの最古の祖先

ウマの属する奇蹄目なる動物は元々、熱帯林での生活に順応していたが、サイが森に適応したのに対し、ウマは草原などステップ地帯での生活に適応した。

By Heinrich Harder (1858-1935) - The Wonderful Paleo Art of Heinrich Harder:ヒラコテリウムの想像図

ヒラコテリウムは葉食性(柔らかい木の葉や果物などを食べていた)である事がうかがえ、またヒラコテリウムは小さい脳を持っており、小さい前頭葉もあった。

ふむ〜

ヒラコテリウムは約5200万年前にはすでに北アメリカ大陸で生活していたとされている。約200万年の間に、ヒラコテリウムは進化し繁栄した。最も重要な進化がより葉食性に特化した歯の獲得である。始新世(5,600万年前〜3,390

万年前)の間、ヒラコテリウムはウマ科の様々な種に分岐した。これらの完全な化石は北米(ワイオミング州など)で数多く発見されている。

ヨーロッパ大陸で発見されたヒラコテリウムとは、

1838年にイギリスで発見された化石で、ヒラコテリウムと命名され、その後ヨーロッパ各地でもヒラコテリウムの化石が発見されたが、当初ウマとは考えなかった。

しかし、北米で系統的なウマの化石が次々に発見され、両者が比較された結果、ヨーロッパと北米の化石は同一動物であるとの主張がなされ、現在ではこれが広く受け入れられている。

ここで一旦まとめよう:

1.ウマの最古の祖先はヒラコテリウムと称され、約5200万年前に北米とヨーロッパに生息していた(両大陸から化石が発見されている)

2.北米のヒラコテリウムは大発展・大進化を遂げ、系列的な化石や全身骨格の化石が数多く発見され、ウマは北米で進化したと考えられる

3.一方、ヨーロッパのヒラコテリウム系統は絶滅したものと思われる(私見)、しかしWikiを相当探ったけれども「ヨーロッパでのヒラコテリウムは絶滅した」と明記された箇所は見当たらなかった

4.ここで考えてみて欲しい、5200万年前から北米とヨーロッパで独立進化したとして、今の世界のウマがあるだろうか? 北米ではウマの系統的な化石が次々と発見されているのに対し、ヨーロッパでは系統的発見はなされていない、これはヨーロッパでのヒラコテリウムは絶滅したか、現在のウマの祖先ではなかった事を意味している

さて、では5200万年前の地球はどうだったのだろうか?

ここで、 驚愕すべきサイトを見つけた! [Ancient Earth globe] という7億5千万年前迄の地球が表示可能なサイトである

過去は離散値で指定可能であり、5200万年前に一番近かったのは5000万年前(50 million years ago)であったので、その時代の地球大陸図をスクショすると:

中央上にグリーンランドが見える、その左に北米大陸、右にスカンジナビア半島・イギリスが見えて、その右にヨーロッパ大陸が見える

既にパンゲアが分裂を開始して1億5千万年程度が経過しており、大西洋はそれなりに出来上がっている

これが5000万年前の地球の姿で、5200万年前に北米とヨーロッパで同じヒラコテリウムの化石が発見される、とはどう考えれば良いのだろうか?

それは考えにくいのである

北米とヨーロッパが同一大陸であったのはさかのぼると、やはり2億年前のパンゲア大陸まで行き付くのである

2億年前(200 million years ago)の地球大陸図、パンゲアである、左側に太平洋が見える

2億年前のパンゲアに、北米のヒラコテリウムとヨーロッパのヒラコテリウムの共通の祖先が生存していて、やがてパンゲアが分裂し、5200万年前の北米とヨーロッパに独立進化しながら同じヒラコテリウムとなったウマの祖先がいた、という解釈は無理である

ただひとつ残る可能性は、5200万年前に北米アラスカとユーラシアシベリアの間に氷河期には陸橋が形成され、ヒラコテリウムが北米からユーラシアへ渡った可能性である

5000万年前の地球を北から眺めると:

下に北米大陸、上にユーラシア大陸、中央右少し下にグリーンランドが見える

この程度の距離であれば、氷河期に陸続きとなり、ヒラコテリウムが北米からユーラシアへ渡った可能性は残る、但し、Wikiには「ヒラコテリウムは北米からヨーロッパへ渡った」との記載はない

では北米で進化するウマはいつユーラシアへ渡ったのだろうか?

[ウマの進化 - Wikipedia] から読み取れば、それは、約2500万年前のカロバティップスの時代に始まっている

北米で森に適応した種はカロバティップスと呼ばれる種であり、カロバティップスはベーリング地峡を渡り、ヨーロッパやアジアまで進出した。カロバティップスはユーラシアでシノヒップスに、北米でハイポヒップスやメガヒップスに進化した。

残念ながらカロバティップスの想像図は見当たらなかった

ここでベーリング地峡 [ベーリング地峡 - Wikipedia] とは:

氷期は何回もあったから、海水が氷となって海面が下がり、陸橋は何回も出来ては消えたのだろう、ここで、

地峡を介して移動したと考えられる動物として:

アジア➡アメリカ

アメリカ➡アジア

ウマ、ラクダ

何と、やはりウマは北米からユーラシアへ渡った、と明記しているWikiがあった!

それは少なくとも約2500万年前には始まっていたのだ!

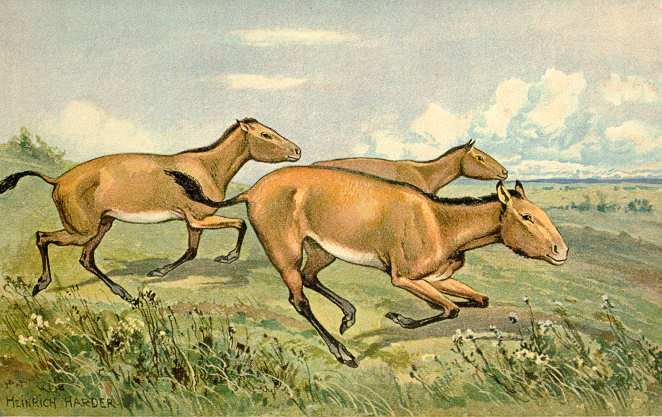

そして、約1200万年前のヒッパリオン、である

北米で見つかったヒッパリオンの完全な化石は小さいポニーほどのサイズだった。化石から、カモシカのように体重が軽く乾いた大草原での生活に適応していたことがわかっている。

By Heinrich Harder (1858-1935) - The Wonderful Paleo Art of Heinrich Harder:ヒッパリオンの想像図

ヒッパリオンは中新世(約2,300万年前から約500万年前)の間に、アジアやヨーロッパにわたっている(ヨーロッパではアメリカの化石よりも小さなヒッパリオンが見つかっている。特にアテネで見つかった化石が有名である)。

シマウマやロバなどにはヒッパリオンから進化したという説が有力である。

そして約300万年前のプレシップスの時代へ続く

アイダホで見つかったプレシップス化石の地層は、300万年前の鮮新世(約500万年前から約258万年前)地層であった

鮮新世後期に北米の気候が変化し、北米で生活していた動物のほとんどは移動した。プレシップスも例外ではなく、約250万年前に陸続きだったベーリング地峡を渡り、ユーラシア大陸へと渡った。

残念ながらプレシップスの想像図は見当たらなかった

最後が約100万年前のエクウスである

エクウス最古の化石はイタリアで発見された。約250万年前に北米からユーラシアへ渡ったプレシップスから進化したと考えられている。

そして、エクウスは北米に渡った。北米では、現代の馬を超える大きさの化石も見つかっている。

その後、エクウスは既に接続していたパナマ地峡を渡り南米で繁栄したが、約1万3000年前に絶滅した。

なるほど〜、逆輸入があったのだ! そしてそれは南米にまで渡ったのだ!

まとめ:

1.今回、追ったのはウマの原産地と移動の過程である

2.5200万年前に北米で出現したヒラコテリウムがウマの祖先である

ヨーロッパでもヒラコテリウムの化石が見つかっているが、その根拠としては5200万年前に北米大陸とユーラシア大陸が氷河期に陸橋(現在で言うベーリング陸橋)でつながったとして、北米からユーラシアへ移動した可能性しか残されていない

3.少なくとも2500万年前には北米からユーラシアへウマの祖先は移動を開始している

移動はすべてベーリング陸橋が出来た時に移動したと考えられ、従って、ウマの原産地は北米で、そこからユーラシアへ広がった

4.しかし、200万年前〜100万年前の地層からイタリアで発見されたウマの1種は、逆にユーラシアから北米に渡り、その後、南米にまで渡っているが、南米で絶滅した(1万3000年前)

以上、お付き合い頂き、誠にありがとう御座いました

感謝です