8月度その12:地球磁極の不思議シリーズ➡電離圏について学び、柿岡を知る!➡追記あり!

地球磁極の不思議シリーズ➡電離圏について学び、柿岡を知る!➡追記あり!

現在、カナダ・フランスの磁場強度シリーズとして3年間の日変化(最大値と最小値の検出時刻)を北方強度について追っています、ここでシャンポン・オタワ・ミーノック・ビクトリアで南中時直前に最小値が観測されています

この原因として:

1.地球磁気圏の太陽風による歪みが原因(南中時方向に磁力線層が薄くなる)

2.電離圏の太陽光による電離と発生するドリフト電流が原因

が考えられますが、今ひとつハッキリしません

そこで、本日は電離圏の電離動作について学んでおこう、特に電子密度TECと臨界周波数foF2を、という事です

また柿岡の地磁気観測データが載っていましたので、それもアップ致しました

お付き合い頂ければ幸いです

地表の磁場強度マップ2020年は:

ESAより地球全体を示せば、

IGRF-13より北極サイドを示せば、

当ブログの磁極逆転モデルは:

1.地球は磁気双極子(棒磁石)による巨大な1ビット・メモリーである

2.この1ビット・メモリーは書き換え可能、外核液体鉄は鉄イオンと電子の乱流プラズマ状態であり、磁力線の凍結が生じ、磁気リコネクションを起こし、磁力線が成長し極性が逆で偶然に充分なエネルギーに達した時に書き換わる

3.従って地球磁極の逆転は偶然の作用であり予測不可でカオスである

当ブログの磁気圏モデルは:

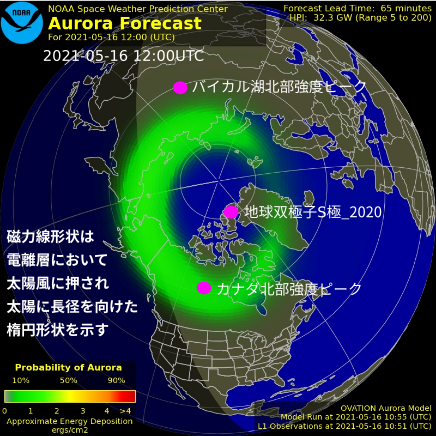

極地電離層における磁力線形状として:

地磁気方向定義とは:

[ユーザーガイド | 電離圏 | 宇宙天気予報センター] さんより:

電離圏とは

図1:電離圏の電子密度構造

地球大気の上層は、太陽紫外線やX線の吸収などにより、その一部がイオンと電子に分れた(電離した)状態になっています。 この領域は電離圏と呼ばれます。歴史的には「電離層」と呼ばれてきましたが、近年では「電離圏」と呼ばれることが多くなっています。 電離圏は、高度約60kmから1000km以上にわたって存在し、その高度分布の形からD領域、E領域、F領域といった領域に分けられます。

地上100km-200km辺りのD・E・F1領域で、昼間に顕著に電子密度が高い事が分かる

これらの領域は、電離源である太陽光の入射強度や背景大気の状態に応じて時間・空間的に変化します。 日本付近では、基本的にどの領域も南にいくほど電子密度が大きくなります。また、1日周期の変動や季節に伴う変動、 約11年周期の太陽活動に伴う変動など、規則的に繰り返される変動があります。

現3年間で見る限り太陽黒点活動との明確な相関は見られていないので、ここでは1日周期の変動に着眼したいのですが、太陽活動が活発な時に発生する電離圏嵐について理解しておく事は重要と思われます

電離圏嵐とは

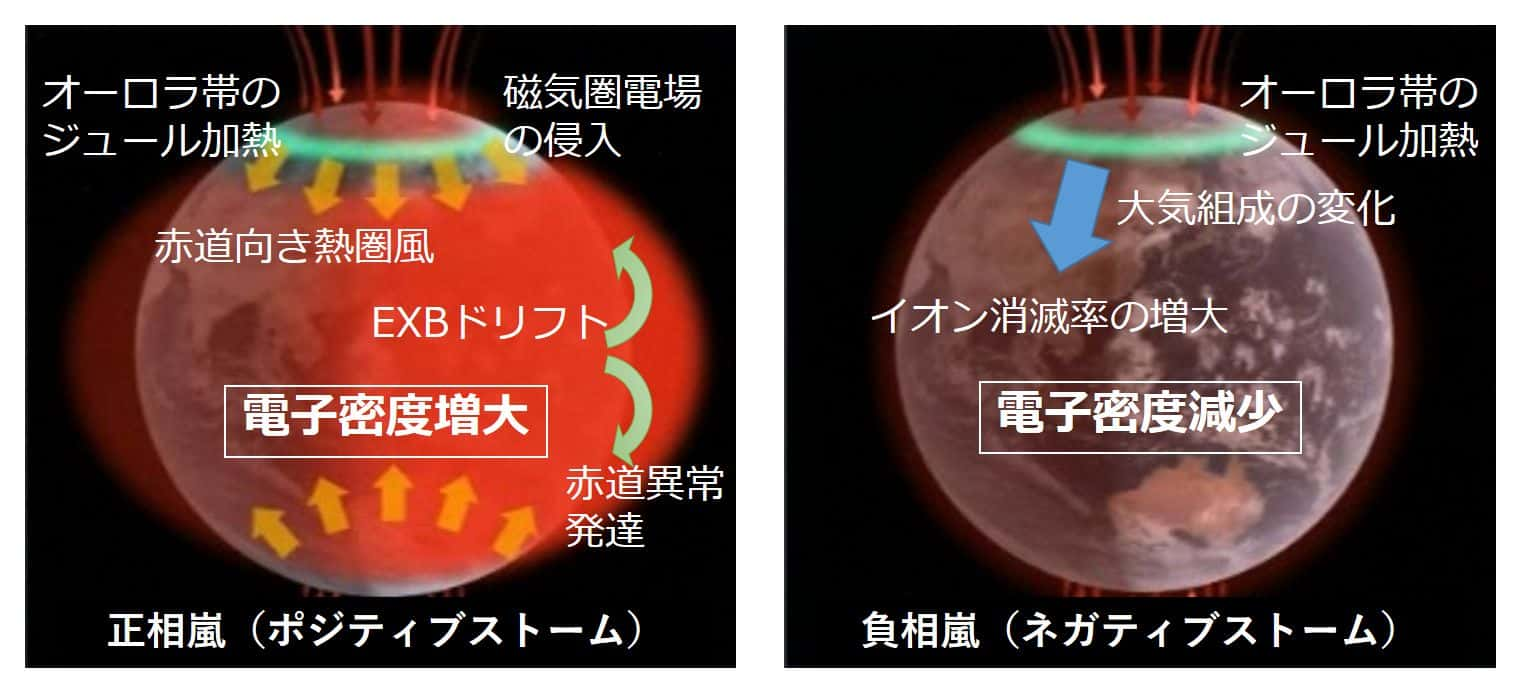

図2: 負相嵐と正相嵐発生時の電離圏の様子

「電離圏嵐」は、電離圏の中で電子が最も多く含まれるF領域において、通常より顕著に電子密度が減少、 或いは増加する現象のことを指します。この現象は、主に磁気圏の乱れが発生した時に、 その影響が背景大気や電場の乱れなど様々な過程を経て電離圏に伝わって起こる事が知られています。

ここで:

電離圏嵐には、電子密度が減少する場合の「負相嵐」(図2右)と、電子密度が増加する場合の「正相嵐」(図2左)があります。 負相嵐は、一般的に極域の加熱により大気組成が変化し、その大気が全球に循環するために生じます。 一方で、正相嵐は、赤道域に侵入した電場や大気の赤道向きの風の影響で電離圏が厚くなることで起こることが多いです。

発生する実生活上の問題点として:

負相嵐の発生時には、F領域の臨界周波数が小さくなるため、通常電離圏で反射される電波が周波数によっては反射されなくなります。 正相嵐の発生時には、電離圏を通過する電波の電離圏での遅延量が増大するため、測位誤差が増大する可能性があります。

等の問題が発生するので、電離圏嵐は常時見張られています

私はこれを知りませんでしたが、現3年間で大きな電離圏嵐は発生していない事と、南中時直前に最小値を観測するのは毎日の事ですので電離圏嵐そのものは理解に留めておけば良いと思います

ここで電離圏嵐は発生していませんが電離状態は常時発生している訳で、

[現況・トレンド | 電離圏嵐 | 宇宙天気予報センター] より、電離圏の安定度を示すI-scaleのグラフを直近5日間で取れば、

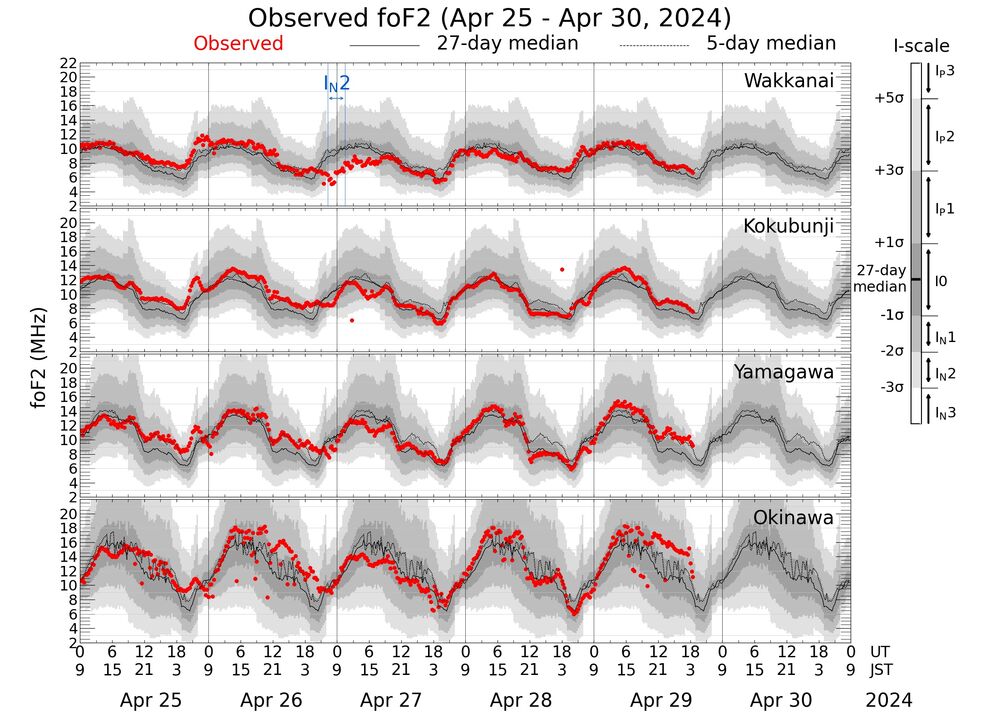

図3:イオノゾンデによる日本上空のfoF2

イオノゾンデとは、電離層垂直観測の事で横軸を周波数でスイープするのだが、そのfoF2周波数バンド(2-16MHz)におけるI-scale強度の事を言っているのだろう

foF2とはfrequency of F2(F2層臨界周波数)で左側にMHzで出ている、右側のI-scaleは電離圏嵐の度合いを示す指標で、上のIp3が正相最大、下のIn3が負相最大、を意味する

赤丸が観測値、I0がその27日平均、上下のグレーは標準偏差σで、電離圏は5MHz程度で極めて安定している事が分かる

安定していると言っても日変動はある訳で、JST6時頃に最小MHz、JST21時頃に最大MHzが観測されている(稚内〜沖縄まで)

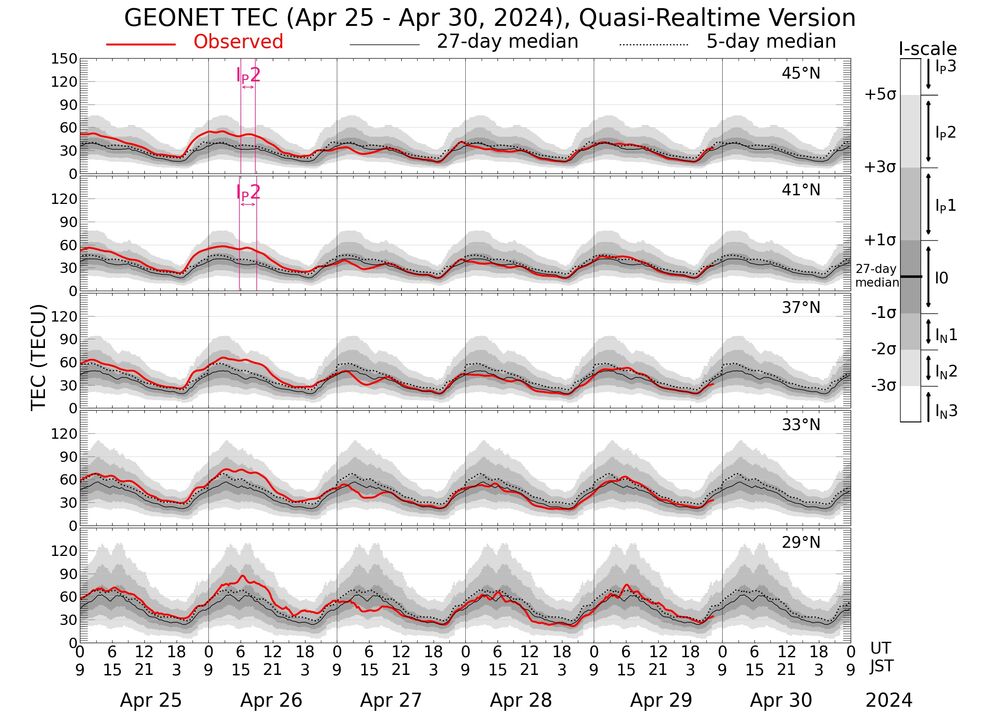

図4:GPSによる日本上空の全電子密度

電子密度(TEC)で取れば、JST6時頃に最小TEC、JST15-21時頃に最大TEC、が観測されている

確かに、南方沖縄へゆくほど電子密度は大となる傾向が見られる

上記のグラフ図3と4は電離圏の安定性の度合いを示している訳で、それは地磁気の日動作(最小と最大の観測時)そのものではない

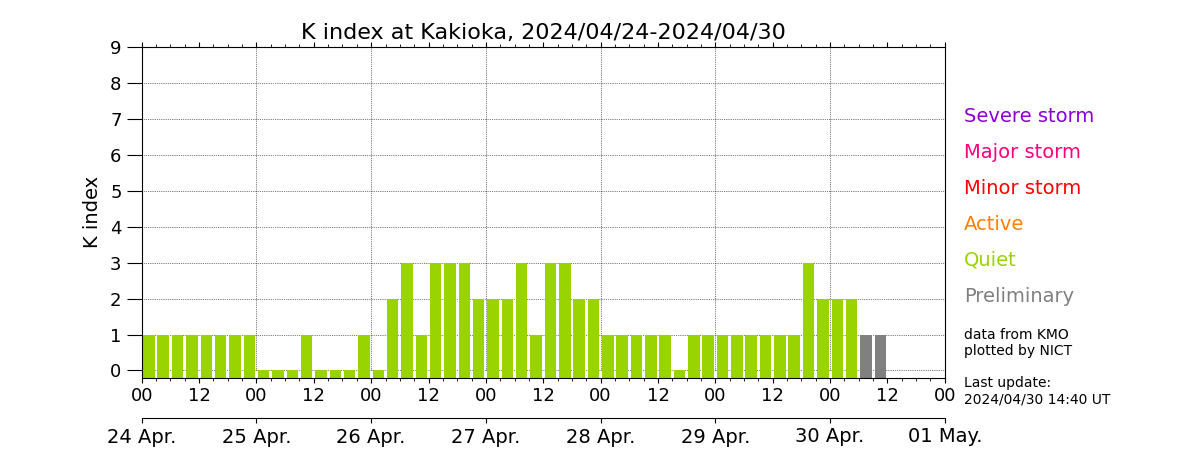

そこで、地磁気擾乱に関して見れば [現況・トレンド | 地磁気擾乱 | 宇宙天気予報センター] より柿岡における観測データがあり、

K指数とは地磁気擾乱の度合いを示す指数、大であるほど擾乱(即ち変動幅)が大である事を示す

K指数とは地磁気擾乱の度合いを示す指数、大であるほど擾乱(即ち変動幅)が大である事を示す

横軸がJSTかUTCか? UTCのように見える(ここを間違えると後が大変なのですが、、、)

UTCであるとして、この5日間で見れば、UTC12時頃に擾乱最大となっている

擾乱が最大であるからといって最大値や最小値がその時間帯に得られるとは勿論限らない、変動幅が大きい、という事である

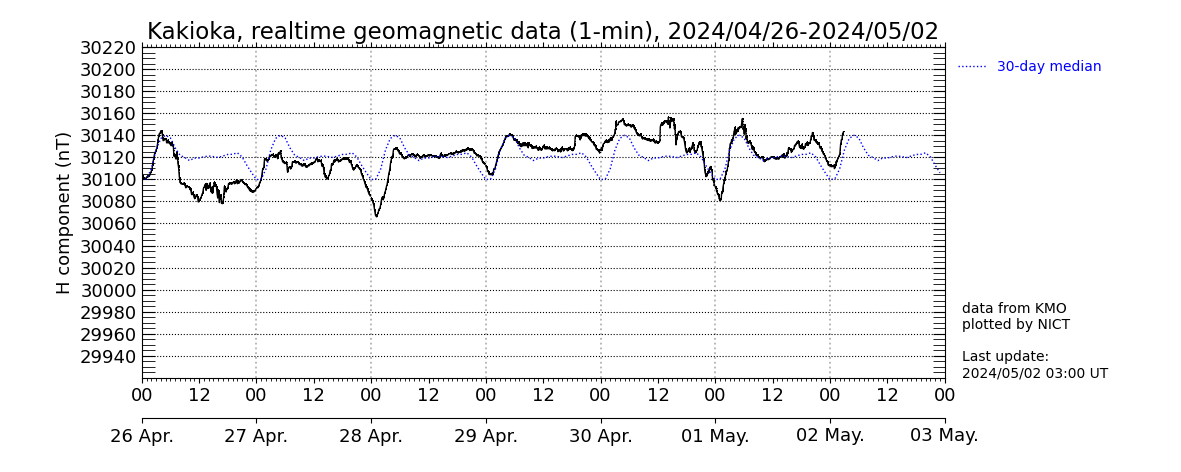

この図は柿岡における地磁気変動そのもので水平成分Hを示す

UTCであるとして、最大値はバラツキが多いが、最小値はUTC0時頃に観測されている(JST9時頃である)

最大と最小の幅は20nT程度であろうか(カナダ・フランスでは50nT程度)

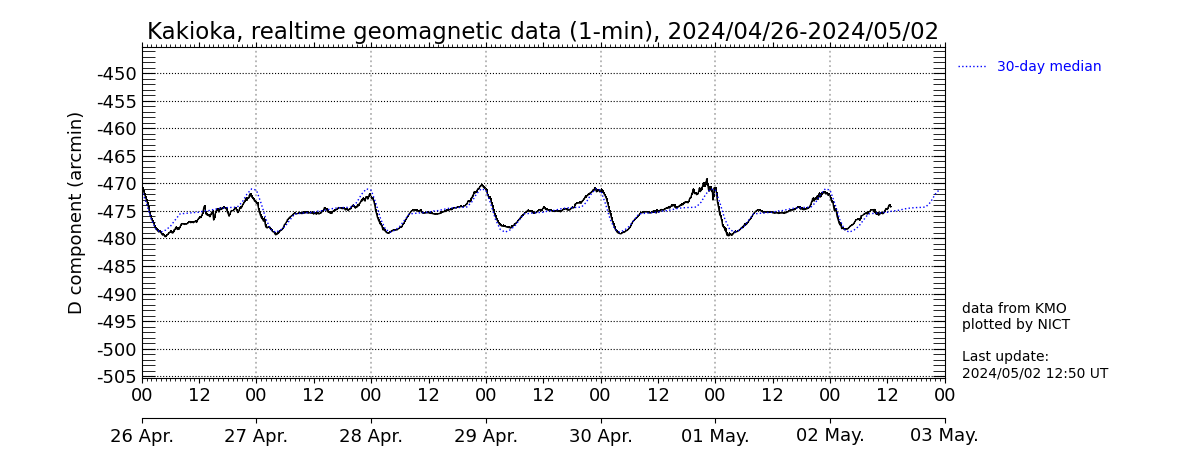

これはHの偏角Dを示すグラフでarcmin(角度の分表示で1度の1/60に等しい角度測定単位)で、-470min程度という事は-7.8度程度でマイナスは反時計方向であるからほとんど北向きで少し西にズレる程度の方向である

UTC0時頃は-470min程度と見ていいだろう

まとめとして、柿岡(そして恐らく日本では)北方磁場最小値がUTC0時頃(JST9時頃)に得られる、となる

その時、柿岡における地磁気擾乱K指数は非常に小さく、日本上空における電子密度TECは1日の平均値よりやや少なく(図4)、foF2周波数も1日の平均値程度である(図3)、と見える

即ち、柿岡で地磁気最小値が得られる時間帯においては、TECもfoF2も1日の平均値程度の値である、となる

果たしてTEC値やfoF2値が地磁気最小値観測に直接影響しているのだろうか?という疑問は生ずる

私の解釈が間違っている可能性も充分にあますので、TECとfoF2の直近5日間測定データはグラフとして得られているので(図3・4のグラフは重要です!)、3年間の北方磁場強度観測グラフに柿岡KAKを加える事を検討致します

追記:イオノゾンデって何だ? 2021/08/25 18:30

図3の [イオノゾンデ・イオノグラムについて] ですが:

横軸が周波数(1〜30MHz)、縦軸が見かけの電離層高度(0〜1000km)

という事で、図3のfoF2とはF2を突き抜ける周波数MHzをいっているのだろう、右側の高周波であるほど電子層の高度は高くなり、電子密度も上がる事になる

以上、お付き合い頂き、誠にありがとう御座いました

感謝です