9月度その13 世界の北方磁場強度シリーズ➡突然ですが、米国気象衛星GOESの長期データ取得について!

世界の北方磁場強度シリーズ➡突然ですが、米国気象衛星GOESの長期データ取得について!

世界の北方磁場強度シリーズに米国気象衛星GOESの磁気データを追加しようとしています

測定ヶ所は高度約35,000kmの赤道上で、東海岸をカバーするGOES-East(西経約75°で、16と言う衛星)と西海岸をカバーするGOES-West(西経約135°で、17と言う衛星)の2ヶ所2基で、世界の北方磁場強度シリーズの測定点が2ヶ所増える事になります

衛星の運用管理はNOAAさんが行っており(打ち上げはNASA)、NOAAサイトから過去データをどうやって取得すれば良いのか? を調べておりました

結果、方針がまとまりましたので、ご報告です

お付き合い頂ければ幸いです

まず、地磁気一般と当ブログモデルと電離圏一般です

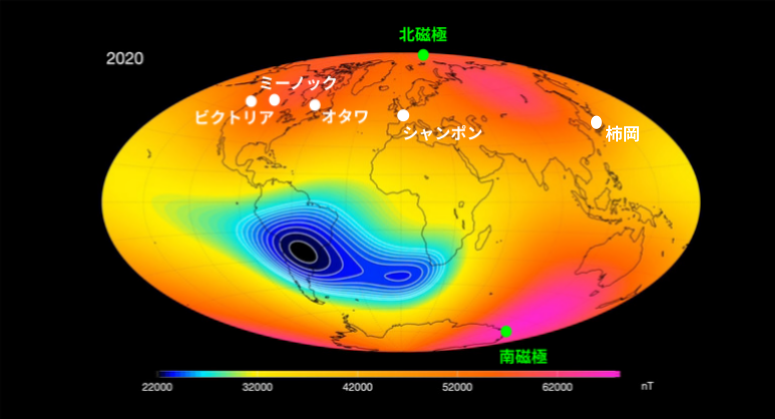

地表の磁場強度マップ2020年は:

ESAより地球全体を示せば、

IGRF-13より北極サイドを示せば、

当ブログの磁極逆転モデルは:

1.地球は磁気双極子(棒磁石)による巨大な1ビット・メモリーである、地球内核は単結晶の固体鉄であって永久磁石として磁場方向を記憶している

2.この1ビット・メモリーは書き換え可能、外核液体鉄は鉄イオンと電子の乱流プラズマ状態であり、磁力線の凍結が生じ、磁気リコネクションを起こし、磁力線が成長し極性が逆で偶然に充分なエネルギーに達した時に書き換わる

[世界初!地球中心部の超高圧高温状態を実現 ~ようやく手が届いた地球コア~ — SPring-8 Web Site] さんの図に説明追加させて頂ければ:

3.従って地球磁極の逆転は偶然の作用であり予測不可でカオスである

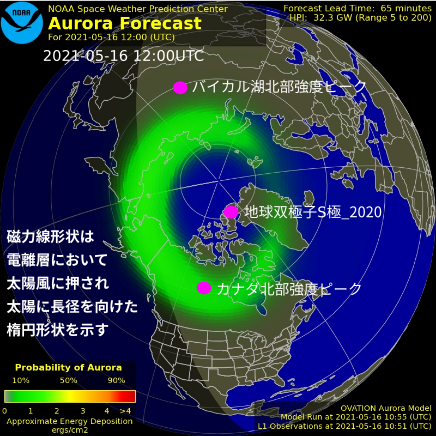

当ブログの磁気圏モデルは:

極地電離圏における磁力線形状として:

地磁気方向定義とは:

電離圏とfoF2とは [電離層(Ionosphere)について解説] さんより:

上図は昼の状態で夜から昼への移行モデルを示せば [Ionosphere - Wikipedia] より、By Carlos Molina

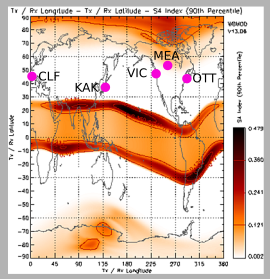

電離圏S4シンチレーションマップはオーストラリア政府 [SWS - Section Information - About Ionospheric Scintillation] より

ここからが本文です

米国の気象衛星GOESは [気象衛星 - Wikipedia] より、

GOESは宇宙環境監視システムである。静止軌道上で、太陽から到来するX線や、高/低エネルギー荷電粒子、磁力、陽子、太陽を直接撮影して、地球上の電離層擾乱や衛星の運用警報、宇宙船外活動などに役立てることを目的としている。

と各種データを観測していますが、磁場測定もそのひとつです

静止軌道衛星は赤道上空の高度35,880kmを地球の自転と同じ向きに周回するため、地上から見ると衛星は赤道上で静止しているように見える。

その軌道の大きさは:

であって地球半径が6,731kmですから、こんな感じになります

GOESは、基本的にアメリカ大陸上空の東西に1機ずつ配置され、西経75度にGOES-Eastが、西経135度にGOES-Westが配置されている。

初心者向けGOESガイド [https://www.goes-r.gov/downloads/resources/documents/Beginners_Guide_to_GOES-R_Series_Data.pdf] によれば:

と、East:GOES-16が西経75.2°、West:GOES-17が西経137.2°の赤道上にあり(中間にもうひとつあるようですが、磁場測定とは関係ないようです)米国全体をカバーしています

赤道上の高度35,880kmにあって、GOESは以下のイメージで示される太陽風によって歪められた地球磁場(磁気圏)を地球と一緒に回転しながら測定しています

さて、NOAAさんのGOES磁力計サイト

[GOES Magnetometer | NOAA / NWS Space Weather Prediction Center]

より、直近ここ6日間(9月7日〜9月12日)変動グラフを示すと:

赤線がGOES-16Eastの北方向磁場X(Hpと称している)、青線がGOES-17Westの北方向磁場X(Hpと称している)の変動7日分を示しています

途中の黄色で示される"Arcjet Start"と"Arcjet End"は(恐らく)姿勢制御の噴射でこの間のデータは途切れる、という事でしょう(噴射音が聞こえて来そうで、面白いですね〜)、NはNoon(昼)でMがMoon(夜)だそうです(現地時間の表示として、これまた面白いです!)

16Eastも17WestもN(昼)頃に最大値が得られています、これは午前10時頃にCLF〜KAKでは最小値が得られている、とは正反対の結果と言えます

さて、この直近6日間データはJSON形式でダウンロードでき、分単位でX/Y/Z成分が記載されていますので、そのまま当ブログに使用できます

しかしながら、それ以前の過去データは見当たらず、突然2019年9月〜2020年3月までのグラフデータがpdfで見つかるだけでした

従って、結論として:

これからGOESデータを毎日もしくは数日おきにダウンロード、蓄積して、1年後に北方磁場強度シリーズに加える事としました

1年なんてスグ経ちます

実際に1年待つ必要があるのか?というと、24時間の時刻測定をしている訳ですから24スロットの棒クラフを描いている訳で、各スロットにおけるデータ数が平均で10、即ち10x24=240データ、揃えば統計グラフとしては信頼が置けるでしょうから8ヶ月程度で他測定点との比較が可能なレベルの統計グラフとなります

8ヶ月後というと、この10月から開始して来年5月ですから、2022年6月の記事にアップする事を目標にしたい、と考えています、これはこれで一つ楽しみが増えた、と申せましょう

以上、お付き合い頂き、誠にありがとう御座いました

感謝です