10月度その17 世界の北方磁場強度シリーズ➡日本と南極のfoF2値を知り、柿岡とGOES衛星の磁力線パターンを考える!

世界の北方磁場強度シリーズ➡日本と南極のfoF2値を知り、柿岡とGOES衛星の磁力線パターンを考える!

さて、北半球各地における平均磁場強度と最大最小差分平均ですが、表ではなくグラフとする事に致しました、その為には全地点で再測定する必要があり、次回11月の報告に回す事としました

そこで、今回は柿岡と南極昭和基地の電離層F2電子密度の指標であるfoF2を調べ、柿岡の磁力線パターンとGOES衛星の磁力線パターンを算出し、考察した次第です

です

お付き合い頂ければ幸いです

まず、地磁気一般と当ブログモデルと電離圏一般です

地表の磁場強度マップ2020年は:

ESAより地球全体を示せば、

IGRF-13より北極サイドを示せば、

当ブログの磁極逆転モデルは:

1.地球は磁気双極子(棒磁石)による巨大な1ビット・メモリーである、地球内核は単結晶の固体鉄であって永久磁石として磁場方向を記憶している

2.この1ビット・メモリーは書き換え可能、外核液体鉄は鉄イオンと電子の乱流プラズマ状態であり、磁力線の凍結が生じ、磁気リコネクションを起こし、磁力線が成長し極性が逆で偶然に充分なエネルギーに達した時に書き換わる

[世界初!地球中心部の超高圧高温状態を実現 ~ようやく手が届いた地球コア~ — SPring-8 Web Site] さんの図に説明追加させて頂ければ:

3.従って地球磁極の逆転は偶然の作用であり予測不可でカオスである

当ブログの磁気圏モデルは:

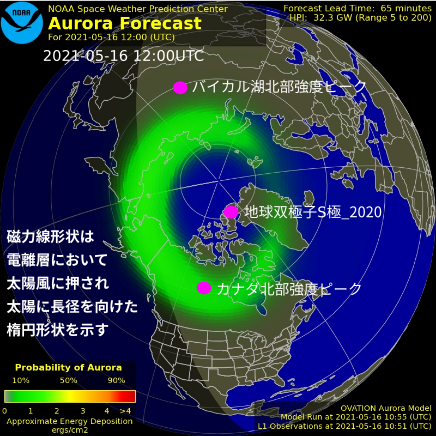

極地電離圏における磁力線形状として:

地磁気方向定義とは:

電離圏とfoF2とは [電離層(Ionosphere)について解説] さんより:

上図は昼の状態で夜から昼への移行モデルを示せば [Ionosphere - Wikipedia] より、By Carlos Molina

電離圏S4シンチレーションマップはオーストラリア政府 [SWS - Section Information - About Ionospheric Scintillation] より

ここから本文です

1.まず日本上空と昭和基地上空のfoF2値ですが:

[現況・トレンド | 電離圏嵐 | 宇宙天気予報センター] さんより直近の日本上空foF2値は、

で、上から稚内・国分寺(東京)・山川(鹿児島)・沖縄です、赤道に近づくほど値は大きくなります、柿岡の値は稚内と国分寺の中間で8MHz程度と見ればよいでしょう

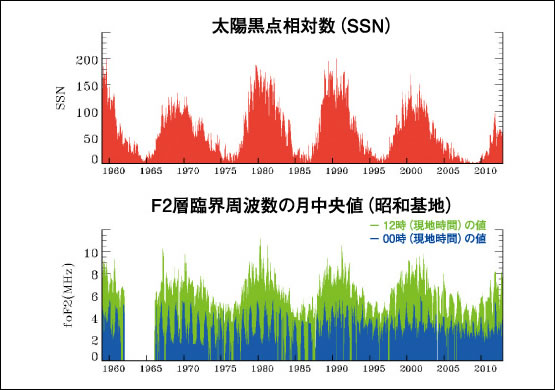

一方、2013年の[NICT NEWS]「南極昭和基地における電離層定常観測」より、

長期に渡るfoF2値(LT0時と12時)と太陽黒点数との相関が出ていますが、foF2値としては4MHzでよいでしょう(月中央値というのは毎月15日の値、という事だと思います)

このように短期と長期の値を比較するのははなはだ好ましくないのですが、昭和基地短期のグラフが見当たらずで、やむなくこのように比較しています

極地ほどfoF2値は低い(F2電離層が形成されにくい)という事は分かると思います

2.そこで柿岡とGOES衛星の磁力線パターンを取ってみると:

磁力線パターン計算は [流線(磁力線)関数] を使用、数値解析して解いています

柿岡に至る磁力線の高度は1,152kmとなり、また昭和基地はGOES衛星の磁力線出発点78.34度より低緯度に位置しています

ここからGOES磁力線は非常に弱い電離層を通過し形成されている事が分かると思います、一方、柿岡磁力線ですが高度1,152kmと言うと冒頭の図より、

高度300km程度の厚い電離層(昼間)を突き抜け再び電離層に突入し柿岡に至っている事が分かります

要するに両者の違いは、磁力線パターンにおける電離層通過比率が高いのか(柿岡)、低いのか(GOES)、です

3.そこで参考までに柿岡とGOES-17Wの北方磁場強度グラフを取ると:

こうなります、柿岡と17Wは約5.5hの時差がある事にご注意下さい

柿岡青波形のピークはLT6時頃で、下図UT21時頃の最大値ピークがこの数日間では現れています

最小値はあくまでもLT10時頃にシングルピークで出現しています

まとめ:

1.GOES衛星の磁力線パターンは電離層通過距離が極めて短く、中緯度(KAK等)のパターンは極めて長く電離層に依存しており、この差が最大値と最小値の出現時刻に影響しているのだろう、と思っております

2.他の事例も加えて検証を進める予定です

以上、お付き合い頂き、誠にありがとう御座いました

感謝です