11月度その17 世界の北方磁場強度シリーズ➡各地の磁場強度平均と最大最小値の差分平均をグラフにまとめる!

世界の北方磁場強度シリーズ➡各地の磁場強度平均と最大最小値の差分平均をグラフにまとめる!

さて、11月度に入ってから:

1.世界各地10ヶ所の北方磁場強度「1日当り最大値と最小値」を3年分グラフ化し、平均磁場強度と最大値ー最小値の差分平均を出しました➡平均磁場強度と差分平均という数値化を行った訳です

2.世界各地のUT24時間における最大値と最小値の出現回数を3年分(1095日)統計グラフ化しました➡この統計グラフについては未だ数値化しておりません

3.世界各地とGOES衛星16Eまたは17Wと3日間に渡る波形グラフを取りました、11月3日UTに磁気嵐(柿岡でK-index6)が観測され11月2日から5日UTに渡る比較波形グラフを取りました➡二つの比較波形グラフについても数値化しておりません

世界10ヶ所に及ぶ観測の全体像を理解するには全体を見渡せる「まとめグラフ」が必要で、そのためには数値化が必要で、1.に関しては最低線の数値化ですが出しましたので、今回は1.に関するめとめグラフの報告です

世界全体ということで(半分ですが)、NOAAさんよりGOES-16E衛星から地球のショットNOW

です

お付き合い頂ければ幸いです

まず、地磁気一般と当ブログモデルと電離圏一般です

地表の磁場強度マップ2020年は:

ESAより地球全体を示せば、

当ブログの磁極逆転モデルは:

1.地球は磁気双極子(棒磁石)による巨大な1ビット・メモリーである、地球内核は単結晶の固体鉄であって永久磁石として磁場方向を記憶している

2.この1ビット・メモリーは書き換え可能、外核液体鉄は鉄イオンと電子の乱流プラズマ状態であり、磁力線の凍結が生じ、磁気リコネクションを起こし、磁力線が成長し極性が逆で偶然に充分なエネルギーに達した時に書き換わる

[世界初!地球中心部の超高圧高温状態を実現 ~ようやく手が届いた地球コア~ — SPring-8 Web Site] さんの図に説明追加させて頂ければ:

3.従って地球磁極の逆転は偶然の作用であり予測不可でカオスである

地磁気方向定義とは:

電離圏とfoF2とは [電離層(Ionosphere)について解説] さんより:

上図は昼の状態で夜から昼への移行モデルを示せば [Ionosphere - Wikipedia] より、By Carlos Molina

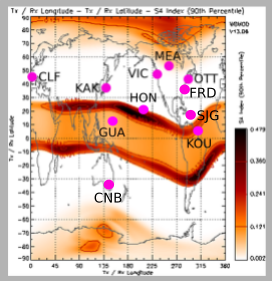

電離圏S4シンチレーションマップはオーストラリア政府 [SWS - Section Information - About Ionospheric Scintillation] より

[バンアレン帯 | 天文学辞典] によれば、

南緯30度西経60度を中心とするブラジル磁気異常では、地磁気が弱く内帯の端は高度200km程度まで降下しています

ここから本文です

1.地球全体表示には色々あるようですが、ここでは以下の形式としました

図1:世界各地観測点10ヶ所とGOES衛星2ヶ所のマップ

縦軸Yは南緯90度から北緯90度でこれは問題はないと思いますが、横軸Xは東経0度から360度で東経表示となっています、これは地磁気データを扱う際には全東経表示するのが標準のようで、それにならいました

各観測点とGOES衛星2ヶ所の他、磁北極と磁南極(方位磁石が真下を向く点)及び地球磁気双極子北極と南極(世界各地の観測データから地球を一本の棒磁石とするモデルにおけるS極とN極)を入れてあります

磁北極と磁南極、及び地球磁気双極子の位置は年変動しています、数値は京都大学さん [磁石の北と地磁気極と磁極] より2021年の数値を引用しています

地球磁気双極子のS極とN極は正確に対抗していますが(モデルが棒磁石ですから)、磁北極と磁南極は正確には対抗していません(観測結果がそうなっているのです)

このグラフで気付いたことは、柿岡➡グアム➡キャンベラ➡磁南極2021の経度はだいたい同じであった、ということです

また磁気双極子_北極2021➡オタワ➡フレデリックス➡サンファン➡GOES-16Eの経度もだいたい同じであることが確認できます

加えて、磁北極と磁南極は東経側にあり(西経側でなく)東経145度辺りに揃っていることも本グラフを取って気が付きました

2.北方磁場3年間の平均強度と差分平均を緯度・経度から見たグラフを示すと:

図2:緯度サイドから見た平均磁場強度と差分平均

マジェンダが平均磁場強度で、マジェンダの上に緑の差分平均を示します

平均磁場強度の単位はμTで、差分平均はその1/1000表示であるnTです、これは偶然です

私は1000倍異なる単位の軸を共有するグラフというのは見たことがありませんが、ここでは使ってみました

図3:経度サイドから見た平均磁場強度と差分平均

マジェンダが平均磁場強度で、マジェンダの右に緑の差分平均を示します

シャンポンCLFの東経2.3度を加えるとマップが広がりすぎて見えなくなるので、シャンポンCLFは除外しました

平均磁場強度の単位はμTで、差分平均はその1/1000表示であるnTです

3.まとめ

1.図2と3から明確にまとめられる結果は現在まだありません

傾向であればいくらでも言えると思いますが、ここはこのまま続けます

2.次に24時間分割した最大値と最小値の観測時刻統計グラフについて、特徴を数値化して図2と図3の緯度サイドビューと経度サイドビューのまとめグラフを出してみます

どう数値化するか?ですが未だ決めておりません

3.3日間の波形比較グラフについては上記2が終えてから検討致します

4.図1は簡単に出せたのですが、図2に思いのほか時間がかかってしまいました!(図3は容易です)

以上、お付き合い頂き誠にありがとう御座いました

感謝です