6月度その15 世界の北方磁場強度シリーズ ➡ キャンベラCNBの地磁気変動3年間を調べ、GOES-17Wとの波形3日間を比較する!

世界の北方磁場強度シリーズ ➡ キャンベラCNBの地磁気変動3年間を調べ、GOES-17Wとの波形3日間を比較する!

世界各地の北方磁場強度測定、続いてキャンベラCNBです

CNB南緯35.2°磁力線高度1,890kmは中緯度に位置し、唯一の南半球観測点です

お付き合い頂ければ幸いです

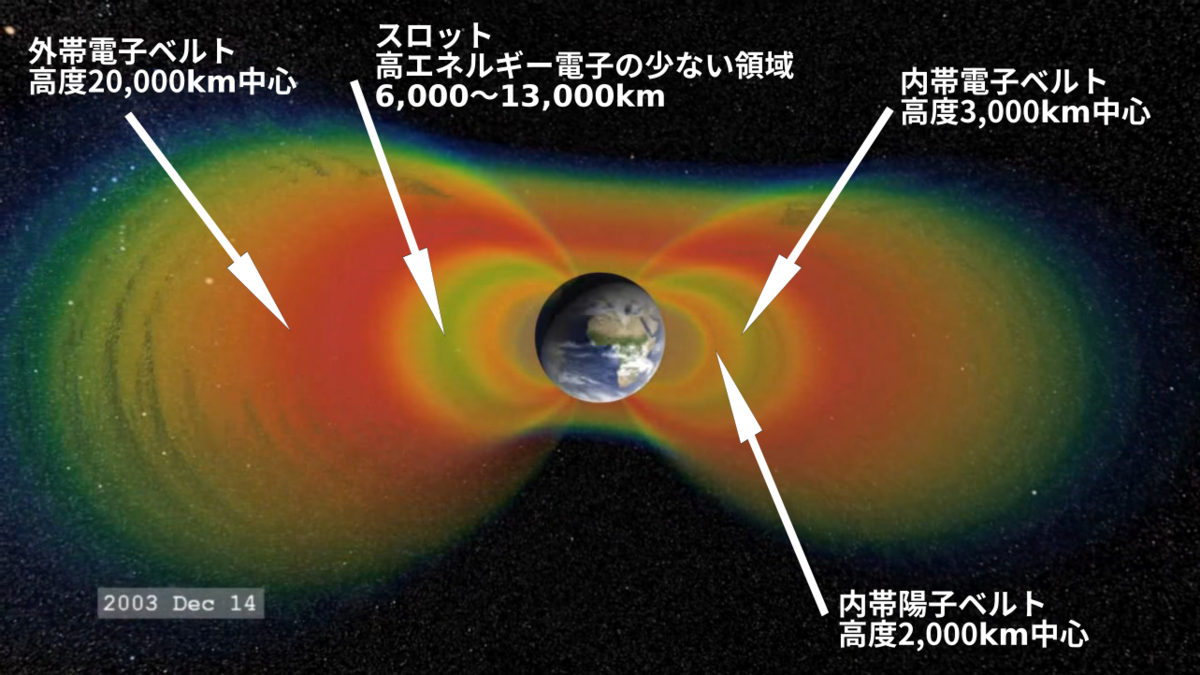

まず、オゾン層と電離圏とバンアレン帯です

図a:成層圏オゾン層 [気象庁 | オゾン層とは]さんより

オゾン分布ピークは高度20〜30kmに当ります

図b:電離圏 [ユーザーガイド | 電離圏 | 宇宙天気予報] さんより:

密度X軸はLogスケールである事に注意!

Y軸は磁気赤道上空と思われます(但しブログ追加のGOES衛星は地軸赤道上空)

南緯30度西経60度を中心とするブラジル磁気異常では、地磁気が弱く内帯の端は高度200km程度まで降下しています

これより太陽に向かって上空ですと約9万kmの所に太陽風と地球磁気圏のぶつかり合うバウショック、約38万kmに月、約150万kmのラグランジュL1ポイントではDSCOVER衛星が太陽風を観測しています

Wikiには「内帯には数百keVの電子と100MeV以上の陽子が存在」とあります

ここから本文です

1.世界観測点マップと磁気赤道上の磁力線高度マップです

まず、世界まとめマップから全体の位置関係の把握です

図1:世界観測点マップ

中央横の緑ドットラインが、磁気赤道_2021です

図2:各観測点の磁気赤道上の磁力線高度マップ

陽子ベルト・電子ベルトの幅500kmは私の推測で変更の可能性大です

2.キャンベラCNB3年間の北方地磁気変動と最大値最小値カウントグラフとfoF2値マップです

観測期間は、2019年6月2日から2022年5月31日の3年(365x3日)です

図3

Y軸はピッチ100nT、縦幅全体で500nTに揃えています

このグラフに表示された有効日データのみを使って24時間の最小値・最大値出現時刻と回数の統計グラフをとると、

図4:

凡例にあります「● ピーク数=1+2」は:

第1ピークはシアンでこの1ヶ所のみ、第2ピークはマジェンダで他にもう1ヶ所(合計でピーク数は3)

ピーク定義は、平均値を少なくとも2h連続して超えるパターンであって、かつ1hでも平均値を下回ればそのピークは脱出した、としています

CNBの動きは:

夜明け前に前日のF2層は完全に姿を消し、従ってLT4時台にシアンゼロを観測する

この時、赤道におけるオゾン層も太陽紫外光を浴びなくなって長時間経ているので最低値となっている(図5−1の最低値バイオレットよりもっと低い、バイオレットは平均値である事に注意!)

夜明けと共に急速に発達するオゾン層とF2層により、F2層と地表に挟まれたオゾン層は圧迫されオゾン層は磁気濃縮により磁場強度を増大させマジェンダピークを作る(LT8時台)

発達するF2層は電子ジャイロ運動でオゾン層磁気モーメントに打ち勝ち(マジェンダを食い)シアンピークを作る(LT11時台)

この間、マジェンダ勢力とシアン勢力は共存競合しているのでどの時間帯でも両者はゼロにならない

午後から日没にかけて、F2層は急速に収縮し勢力は衰える、オゾンも赤道における発生と中高緯度への供給が止まる、しかし中高緯度に移動したオゾン層は高濃度の帯を形成しており、12h潮汐振動により真夜中にオゾン層帯は再び圧縮されマジェンダピークを作る(LT22時台)

となります

気象庁 [気象庁 | 月平均オゾン全量の世界分布図] さんより2022年4月の世界オゾン全量分布を示すと、

図5−1:2022年4月の平均オゾン全量(m atm-cm)とCNB磁力線パターン

オゾン全量とは、ある地点の上空に存在するオゾンの総量のことで、単位のm atm-cm(ミリアトムセンチメートル)は、その総量を仮に0℃、1気圧の地表に集めたときの厚さを表しています。(例:オゾン全量300m atm-cmは、厚さ3mmに相当。)

CNBにおいて磁気赤道は北半球にズレてますから(図1)、オゾン全量最低値ベルトより上に磁力線ラインは来ています

オゾン全量最低値のベルトは季節依存性がありそうで、何らかのデータを取り分析する必要があるでしょう、ですが手が回らないのでしばらくはこのままのアップです

続いて図4より第1シアンピークLT11.0時台中央値LT11.5時のfoF2値マップを示すと、

図5−2:HON-LT11.5時のfoF2値マップ(6月13日01:30UT)

典型的な第1シアンピークのマップです、即ち午前中の遅い時間foF2値がそれなりに成長した段階でシアンはピークを付けます、決してfoF2値最大時ではありません

3.キャンベラCNBとG17Wの波形3日間とFFT結果です

キャンベラCNBがオレンジ、G17Wはシアンです

図6:

一見同相に見えますが、時差をゼロとして見れば同相とも逆相とも見えます

図4でピーク値レシオ=1.02とシアンピーク値とマジェンダピーク値が極めて近い所に原因があります

図6の波形よりG17WのパワーFFTスペクトルを取ると、

図7:

GOESでは常に24h成分が強力に強く出ます、GOESの24hカウントグラフで第1ピークがマジェンダなので凡例に●を示します

図6よりキャンベラCNBのパワーFFTスペクトルを取ると、

図8:

24h成分がそれなりに強く、強度比は 24h>12h>8h>72h です

同相逆相が不鮮明な波形はこのようなスペクトルになる、という事です

中間のまとめ:

1.キャンベラCNBの統計グラフ図4と波形グラフ図8の説明は、まぁ、上手くまとまります

敢えて問題点と言えば:

シアン原因が電離圏F2層のみで説明が付いてしまい、バンアレン内帯陽子ベルトは必要なのか?です

特にLT4時台にシアンゼロを検出している事は、陽子ベルトも12h潮汐振動しているのか、高度1,890kmでは陽子ベルトは作用しない(陽子ベルトの中心位置は高度2,000kmよりもっと上部にあるか、帯幅が非常に狭く1,890kmではカスメない)のどちらかであるように思われます

観測を続けます

スターバック:

いりの(id:roshiatehamother413951)さん:

スターをありがとう御座います、深く感謝です

一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます

蒸し暑い日と寒い日が続きます、お身体大切になさってお過ごし下さい

スターバック終わり

コメントバック:

Rio同志(id:ballooon)!

コメントありがとう御座います、感謝です

>キャンベラは最大値が8時台に来る、その後に最小値ですね?

そうです、最大値カウントMaxがLT8時台、最小値カウントMaxがLT11時台です

>8時台にピークが来たのは・・ツーソンかベイセント?こちらは最小値でしたよね?

そうです、最小値カウントMaxをツーソンLT8.6時台、ベイセントLT8.0時台に観測しています

>あ、かえって混乱します@@;

分かります!で、従って世界まとめマップが重要になって来ます

しかし、「何を」世界まとめマップに「どう」まとめてグラフ化すれば良いのか?は大きな課題でして、「何を」自体がコロコロ変わっている状況でして、申し訳御座いません

しかし段々と収束して来ているかな、と思います

今しばらくご辛抱願いたく、よろしくお願い致しますm(_ _)m

コメバック終わり

尚、地磁気データはINTERMAGNETさん [The INTERMAGNET Vision and Mission] 経由で各地磁気データを世界の各観測点さんからダウンロード、

GOESデータはNOAAさん [GOES Magnetometer | NOAA / NWS Space Weather Prediction Center] からダウンロード、

foF2世界マップはオーストラリア政府Space Weather Serviceさん [SWS - Global HF - Ionospheric Map] からスクショしています

ここに皆々さま方に深く感謝申し上げます

以上、お付き合い頂き、誠にありがとう御座いました

感謝です!