6月度その21 世界の北方磁場強度シリーズ ➡ 世界まとめマップ・中高緯度バージョン!

世界の北方磁場強度シリーズ ➡ 世界まとめマップ・中高緯度バージョン!

北方磁場強度測定、世界まとめマップに入っています

ここでは低緯度・中緯度・高緯度にグループ分けをして分析しています

それでも一枚のグラフに出すのは4観測点が上限で、

KOU/GUA/SJG/HON ➡ 低緯度

BSL/TUC/FRD/OTT ➡ 中緯度その1

VIC/MEA/CMO ➡ 中高緯度

KAK/CNB/CLF ➡ 中緯度その2

と14観測点を4分割してまとめます、GOESは大変なので外しています

本日は、中高緯度(VIC/MEA/CMO)です

ここでモデルを再考しています

2022/06モデル:

1.マジェンダ要因

オゾン層におけるオゾン分子磁気モーメントの整列

GOES高度35,786kmにおいてはプラズマ粒子の磁力線凍結に伴う磁場強度増大

2.シアン要因

電離圏とバンアレン内帯においては、電子ならびに陽子のジャイロ運動による磁場強度減少

問題点:

同じプラズマでありながら、何故高度35,786kmでは磁力線凍結を起こし、バンアレン内帯ではジャイロ運動なのか?ですが、

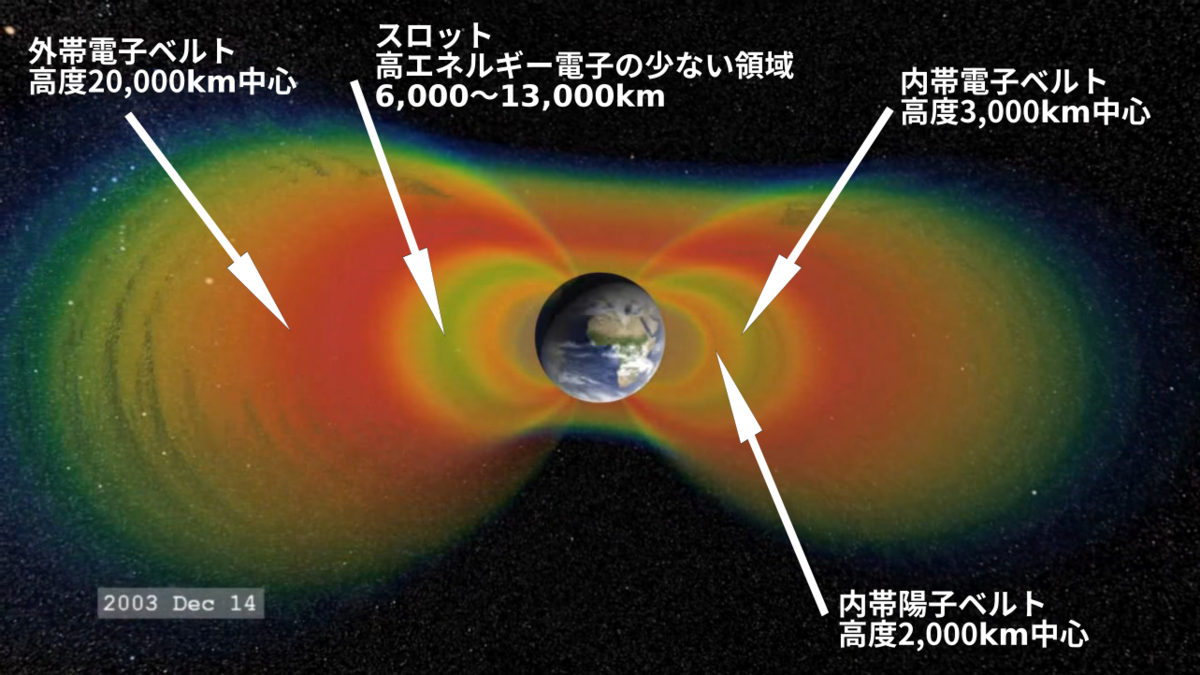

バンアレン内帯は陽子ベルトと電子ベルトに分かれており中性プラズマとはならず、この非中性プラズマでは磁力線凍結は起きずジャイロ運動を起こす

それに対し本来の中性プラズマでは磁力線はプラズマ粒子に凍結されジャイロ運動は封印されるが電子と陽子のスピンは保存されており凍結された磁力線磁場を増大させる、とします

モデル終わり

お付き合い頂ければ幸いです

まず、オゾン層と電離圏とバンアレン帯です

図a:成層圏オゾン層 [気象庁 | オゾン層とは]さんより

オゾン分布ピークは高度20〜30kmに当ります

図b:電離圏 [ユーザーガイド | 電離圏 | 宇宙天気予報] さんより:

密度X軸はLogスケールである事に注意!

図c:「バンアレン帯 |世界まとめマップを続けます 天文学辞典」によれば、

Y軸は磁気赤道上空と思われます(但しブログ追加のGOES衛星は地軸赤道上空)

南緯30度西経60度を中心とするブラジル磁気異常では、地磁気が弱く内帯の端は高度200km程度まで降下しています

これより太陽に向かって上空ですと約9万kmの所に太陽風と地球磁気圏のぶつかり合うバウショック、約38万kmに月、約150万kmのラグランジュL1ポイントではDSCOVER衛星が太陽風を観測しています

Wikiには「内帯には数百keVの電子と100MeV以上の陽子が存在」とあります

ここから本文です

1.全観測点のまとめマップです

全体でまとめた方が良いグラフを先にアップします

図1:世界観測点マップ

中央横の緑ドットラインが、磁気赤道_2021です

図2:各観測点の磁気赤道上の磁力線高度マップ

陽子ベルト・電子ベルトの幅500kmは私の推測で変更の可能性大です(恐らくこれはもっと狭いです)

図3:平均部分と変動部分の分布

北方成分Xのスタティック部分(変動部分でなく)は赤道で強く極地で弱いのですが、全磁力Fは反対で赤道で弱く極地で強い事に注意

図4:最大ピーク(第1ピーク)観測時間帯、LT表示

全体を見通すマップでは、この図4が最も重要です

2.中高緯度帯の分析

まず重要なのが、ピーク時間のLT表示です、ここでは要件を満たすピークであり上に凸だけでは含まれません、3年間24h統計データの結果です

図5−1:中高緯度3観測点のピーク検出時間とカウント・ゼロ検出時間のLT表示

ピークの高さは相対であり、順番を示すだけのものです

Y軸の観測点には磁力線高度を示しています

図5−1から言える事は、単にMEAとCMOのシアン・マジェンダ並びが似ている、それだけです

そこで前回の中緯度その1グラフを示すと、

図5−2:中緯度その1観測点のピーク検出時間とカウント・ゼロ検出時間のLT表示

であり、MEAとCMOの並びはFRDやOTTとも異なる、となります

う〜む、分からなくなりました、それほど同じパターンは現れない、という事です、せいぜい2ヶ所なのでしょうか?

このシアン・マジェンダの並びをグループ化し、全14観測点で何グループ出現しているのか?分類を調べる段階であると言えます

まとめのまとめ、が必要である事が分かりました

続いて3日間波形FFTデータの結果です

まず、24h成分に対する72h成分・12h成分・8h成分の比率を取ったクラフです

図6:中高緯度における24h成分に対する72h/12h/8h各成分の比率

3月スタートで右側に平均値、□が72h,▲が12h,△が8hとの比であり、右にズラしているのは見やすくする為です

各観測点で横に走るグレイラインがゼロラインです

グリン線が比率1.0のラインで、この線上で24h成分と同じ強度となります

4月のVICとMEAの12h成分が極めて強い為にこのようにグリン線を下に落としたグラフとなっています

Y軸の観測点には磁力線高度を示しています

マークにマジェンダを使っているのはグリン線には一番見やすいからです(最大値カウント最大のマジェンダとは関係ありません)

そして24h成分については、

図7:中高緯度における24成分の強度

グリン線が強度10^9の強さを示し、グレイラインがゼロを示します、一番右側に平均値を示します

中高緯度では高緯度CMOの24h成分が強く、特にCMO4月が極めて強かった為にグリン線をかなり下げたグラフとなっています(中緯度VICとMEAはグリン線10^9前後です)

Y軸の観測点には磁力線高度を示しています

マークにマジェンダを使っているのはグリン線には一番見やすいからです(最大値カウント最大のマジェンダとは関係ありません)

中高緯度の考察

1.24h統計グラフについては、図5−1や図5−2に現れるシアンマジェンダ・パターンを分類し、14観測点についてどれだけのグループ化が出来るか、を調べる事が必要です ➡ まだ分類学のレベルなのです

2.図6や図7のFFT解析結果については、まずは1年間の平均値を求め、その後に分類してみたらどうだろうか、と考えています

世界まとめマップを続けます

コメントバック:

Rio同志(id:ballooon)!

コメントありがとう御座います、感謝です

>そう単純じゃないかもですが(^^;)

そうなんです、それほど単純ではないかもしれません、ですが、シアンとマジェンダの時間配列順番を見ると、

>分類はこれでいいような気がしました。

そうなります、まずはすべて取り揃えます

>図6はミーノックとビクトリアがほぼ同じですね?

そうなります!図6の振動比率平均から見るとグリンの24hレシオ1.0ラインに対してミーノックとビクトリアは同じパターン、

図5−1の時間配列順番から見るとミーノックはカレッジと同じパターン、、、

面白いです!

まとめのまとめが必要になります➡分類学、です!

どうなりますかね?

以上でした

コメバック終わり

以上、お付き合い頂き、誠にありがとう御座いました

感謝です!