5月度その5:木星衝合と巨大地震の相関シリーズ ➡ 2020/04/30 イタリア・中国・メキシコ!

木星衝合と巨大地震の相関シリーズ ➡ 2020/04/30 イタリア・中国・メキシコ!

2016年5月1日〜2020年4月30日までの4年間を2020/04/30と称し、イタリア・中国・メキシコについて、USGS地震マップと衝合相関_時系列グラフを示し、加えて過去データを含めた衝合内_発震比率グラフ、を示します月一回の記事となります

木星衝合の説明は一番下にあります

イタリア:

北緯35°〜北緯45°、東経10°〜東経25°、4年間をM5.8以上で測定

同日多発震なし、但し、イタリアでは非常に近い場所で3発震している

内訳はイタリア4件、ギリシャ2件、アルバニア1件、合計7件のうち7件が衝合期間内の発震で比率 ➡ 100% (先月03/31と同じで変化なし)

このグラフでは7発震すべて合の期間で発生しています、偶然でしょうか?

中国:

北緯15°〜北緯35°、東経85°〜東経105°、4年間をM5.8以上で測定

同日多発震なし、一番右E105°上は2019/06/17四川で発生したM5.8,深さ6km

内訳は中国5件、ミャンマー3件、インド1件、タイ1件、合計10件のうち6件が衝合期間内の発震で比率 ➡ 60%(先月03/31は10件・70%、一番左側にあった衝合内発震が消えて9件になり、新たに衝合外発震が右から加わり10件となって比率は60%に落ちた)

この領域では中国に次いでミャンマーでの発震が目立ちます、インド亜大陸の北進によりヒマラヤ山脈が造山され、結果、東側に褶曲山脈が形成されて圧力を掛けている事がマップから分かります(泥流が流れ出て来る様子)

メキシコ:

北緯5°〜北緯20°、西経100°〜西経75°、4年間をM5.9以上で測定

同日2発震あり、N15°左は2017/09/08チアパス地震でM8.2,深さ47km

内訳はメキシコ8件、エルサルバドル6件、ガテマラ3件、コスタリカ3件、ホンジュラス2件、ニカラグア2件、コロンビア2件、ケーマン諸島1件、ジャマイカ1件、パナマ1件、合計29件のうち19発震が衝合期間内の発震で比率 ➡ 66%(先月は31件・71%あったが一番左側にあった衝合内発震が複数消えて新たに衝合外発震が右から加わり29件・66%となった)

31件から29件にこの1ヶ月で落ちたとはいえ、メキシコは発震数が多いので極めて需要です、イタリア7件、中国10件、日本の西域_時系列も7件、と他の領域では事例数が少ないので発震比率で相関があるように見えても「それは偶然では?」となるからです

衝合内_発震比率グラフ:

2020/03/31データ比率を起点とし、月単位で追加更新

イタリア・中国・メキシコ衝合期間内の発震比率を示す

棒グラフ中下の数字は発震総数

考察:

一番重要と思われるのが上記グラフで、ここで60%以上がそれなりに続けば相関アリという事でしょう、相関が無ければ40%以下が出るハズです(相関が無ければ、平均比率は50%になるから、という意味です)

これは長く観測する必要があります、まぁ、数年は、、、という事だと思います

月一回の報告で、太陽黒点シリーズが終えてから、毎月10日〜15日頃のアップを予定しております

よろしくお願い致します m(_ _)m

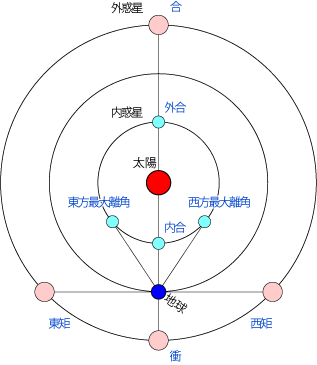

木星衝合とは:

衝の日±49日の99日間が衝期間、合の日±49日の99日間が合期間

衝合期間と非衝合期間の比率は、ほとんど1:1

ここで、衝や合の時にM6.0以上の地震が多発する(即ち、相関がある)地域があって、それが顕著に見えるのが日本の西域であり、そこで世界レベルで簡単に調べたら、中国とメキシコとイタリアでも相関がありそうだ、となり、USGS(米国地質調査所)の地震データをアクセスして詳しく調査を開始した所です

尚、本シリーズは日本の地震を取り扱う私のブログ:

とも関係しています、ご興味のある方はご参照下さい

以上です

・ 黒点数の推移にご興味のある方は「読者」登録されますと、更新時にメッセージが届きますので、たいへん便利かと存じます。

・ 本ブログ題名「なぜ地球磁極は逆転するのか?」と件名「太陽黒点数の推移を追う!」は内容に於いて一致しません。 これは、はてなブログ無料版を使っている上で成行き上そう成ってしまったからです。 これを回避するにはproに行くしかないそうです。 現在、proに移行する計画は無く、当面このままで行くしか無い状況です。 混乱させて大変申し訳ないのですが、よろしくお願い致します。

・ 尚、太陽の黒点に関する一般的な解説は、こちら: [太陽黒点 - Wikipedia]

最後まで読んで頂き、ありがとう御座いました。

免責:

本ブログにおけるデータハンドリングと解釈・プログラム作成・結果としての内容などに関し、本ブログ著作者はいかなる責任を負うものでもありません。

引用:

[1] 国立天文台 太陽観測科学プロジェクト 三鷹太陽地上観測

[2] List of solar cycles - Wikipedia