8月度その5:カナダの磁場強度シリーズ➡オタワOTTとミーノックMEAとビクトリアVICにおける日動作を報告し、前回7月の考察を訂正する!

カナダの磁場強度シリーズ➡オタワOTTとミーノックMEAとビクトリアVICにおける日動作を報告し、前回7月の考察を訂正する!

カナダのオタワとミーノックとビクトリアの3点にて、北方磁場強度の日変化を追っています

3点とも現地時間10-11時頃にその日の最小値が得られ、現地時間夕方の16-17時頃に最大値が得られています

ここで夕方に最大値が観測される原因を前回7月に考察したのですが、それが間違っていた、という事です

では、それに替わる新しい案は出たのか?というと、それが難しい、という内容です

お付き合い頂ければ幸いです

地表の磁場強度マップ2020年は:

ESAより地球全体を示せば、

IGRF-13より北極サイドを示せば、

当ブログの磁極逆転モデルは:

1.地球は磁気双極子(棒磁石)による巨大な1ビット・メモリーである

2.この1ビット・メモリーは書き換え可能、外核液体鉄は鉄イオンと電子の乱流プラズマ状態であり、磁力線の凍結が生じ、磁気リコネクションを起こし、磁力線が成長し極性が逆で偶然に充分なエネルギーに達した時に書き換わる

3.従って地球磁極の逆転は偶然の作用であり予測不可でカオスである

当ブログの磁気圏モデルは:

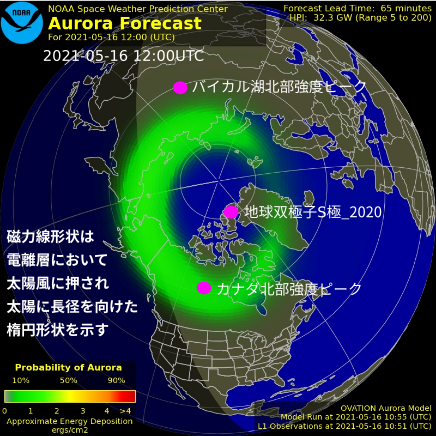

極地電離層における磁力線形状として:

地磁気方向定義とは:

まず、8月の3地点観測グラフです:

観測期間は、2018年8月から2021年7月までの3年間です

データは [Geomagnetism Canada] よりダウンロードしグラフ化しています

図1:オタワにおける北方磁場強度の最大値と最小値を3年間プロット

年々増加している、Y軸のマス目ピッチは100nT

図2:ミーノックにおける磁場強度の最大値と最小値を3年間プロット

少し増加している、Y軸ピッチはオタワと同じ100nT刻み

ミーノックは最大値と最小値のバラツキが最も多い観測点となった

これはオタワ・ビクトリア共に磁場強度は18,000nT程度であるのに対し、ミーノックでは13,600程度と75%程度の北方磁場強度になっている事に起因しているのだろう

何故ミーニックで北方磁場強度がオタワ・ビクトリアより弱いのか、というと、それはカナダ北部強度ピークが近いからだろう、X方向は弱まりZ方向が強まっているものと思われる

図3:ビクトリアにおける磁場強度の最大値と最小値を3年間プロット

ほとんどフラットである、Y軸ピッチは精度を倍にした50nTにしてある

続いて1日における最大値と最小値の観測時刻グラフです:

図4:オタワにおける最大値と最小値の観測時刻

UTC16時(オタワ11時)頃に最小値、UTC21時(オタワ16時)頃に最大値が観測されている

図5:ミーノックにおける最大値と最小値の観測時刻

次に示すビクトリアと同じUTC18時(ミーノック11時)頃に最小値が得られ、最大値もビクトリアと同じUTC00時(ミーノック17時)頃に得られている

但し、ビクトリアで見られる最大値と最小値が2ヶ所に出現する明確な4ベルト現象は観測されない

又、最大値と最小値が同時刻(Hourの意味)観測される事例が、オタワやビクトリアよりも格段に多い、これはミーノックでは最大値と最小値のバラツキが最も多い事に起因しているのだろう

図6:ビクトリアにおける最大値と最小値の観測時刻

UTC18時(ビクトリア10時)頃に最小値、UTC00時(ビクトリア16時)頃に最大値が観測されている

加えてビクトリアの場合は、強弱の違いはあるが、最小値と最大値が2ヶ所に現れる4ベルト現象を起こしている

最大値観測時刻に関する考察:

7月の考察 [7月度その10:カナダの磁場強度シリーズ➡オタワOTTとビクトリアVICとミーノックMEAにおける日動作の最大値観測時刻を考察する・まとめ! - なぜ地球磁極は逆転するのか?] で間違っていた説明図は:

であって夕方側に電子プラズマ塊が形成され、

これが原因で夕方側の磁場が強化される、⬅ここが間違い!

とした説明です

電子プラズマ塊が形成されると、磁場は弱くなります! 以下、説明致します

結局は磁場とプラズマ電子流との相互作用なのですが、複雑で再度まとめますと、

[ジャイロ運動 | 天文学辞典] とは:

荷電粒子が磁場に巻きつきながら移動する運動。強さ

の一様磁場の場合、 この運動は磁場方向に自由に運動し、磁場と垂直な面では周波数は

に比例した円運動となる。円運動の半径は磁場と直交する速度成分に比例する。

正の電荷を持つイオンは磁場方向から見て時計回り(右巻き)、電子は反時計回り(左巻き)に運動し、それによってつくられる電流は背景磁場を弱める 方向となる。

磁場と直交する電子流は、必ず円運動を起こし、その周波数(1秒間に何回転するのか?)は磁場強度にのみ依存する、のである

磁場と直交する電子流の速度が、この円運動の半径を決定付けている、のである

加えて旋回する電子流によってつくられる電流は背景磁場を弱める方向となる、のである

従って、電子流が存在すれば必ずジャイロ回転を起こし、必ず背景磁場は減衰するのである、図で示すような電子プラズマ塊があれば、磁場は減少するのである ⬅ここが全く正反対であった

上図は、

Aモデル:南中時を短径とする楕円状の地球磁力線の形状

Bモデル:西方電流により夕方に電子プラズマ塊が形成

の二モデルから構成されているが、このBモデルを変更する必要があり、

Aモデル:南中時を短径とする楕円状の地球磁力線の形状

と

Bモデル:南中時に発生し東方へ移動する電子ドリフト流

に変更し、Bモデル(電子ドリフト流)の作用については、もう少し考えないと分からない

Aモデルだけだと、夕方に最大値を示す原因が説明できない、Bモデルが何らかの形で夕方の最大値観測の原因だろうとは思えるのだが、明確に説明できない、少なくとも夕方に電子プラズマ塊が形成されて最大値が観測されているのではない

という状況です

以上、お付き合い頂き、誠にありがとう御座いました

感謝です