地磁気の年周期性を追うシリーズ ➡ 柿岡とキャンベラの変動グラフをまとめると、、、! 追記あり

* 地磁気データの一日における最大値と最小値の幅(差分)を取り4年に渡りグラフを取ると、年周期性が現れます(柿岡とキャンベラ)、これは特にY成分(これを偏差と言う)について顕著です、このシリーズはその謎(原因)を追うものです、本日は柿岡とキャンベラの変動グラフを比較してみます

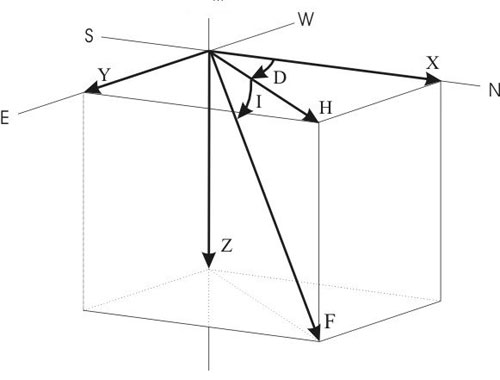

* 地磁気データの基本は、気象庁・地磁気観測所さんのサイトより:

で示され、地磁気ベクトルのX方向が北方向成分、Y方向が東方向成分、Z方向が鉛直方向成分となります、各々方向成分の磁場強度(大きさ)は、グラフ上長さで示されます

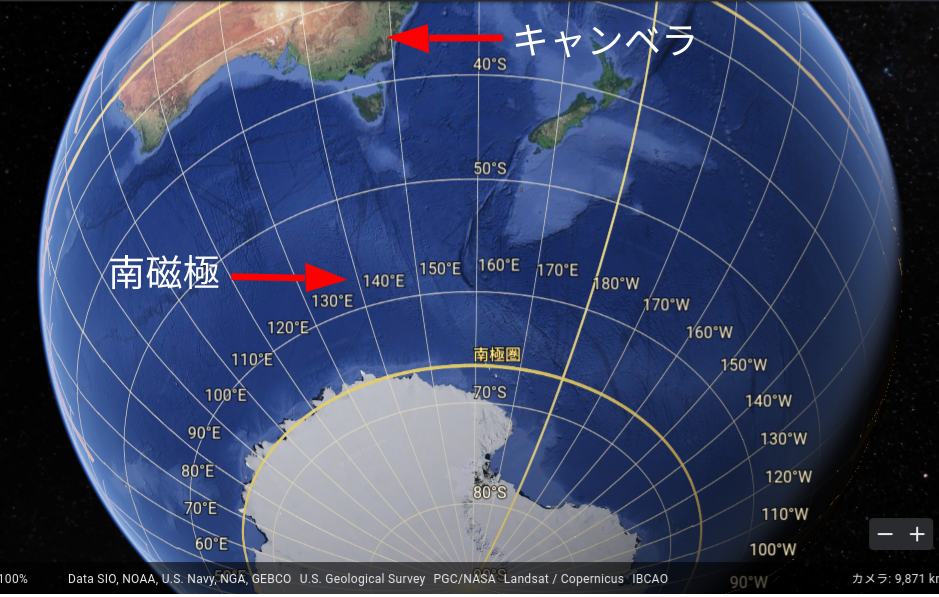

現在、地磁気測定点は柿岡(茨城)とキャンベラ(豪州)を選んでおり、南磁極(海の底)➡キャンベラ➡柿岡➡北磁極(カナダ北極圏の島)順でGoolge Earthにて位置を示すと:

私は、普通、マップデータは北から示すのですが、ここは地磁気・磁力線の方向に従ってマップを出しました、約束事ですが地磁気はN極から出てS極に至るとされており、南磁極にN極、北磁極に有るのがS極である、事に注意です

ここで各地の経度のみを4捨5入して示すと:

南磁極:東経138°、キャンベラ:東経149°、柿岡:東経140°、北磁極:西経114°、であり、南磁極の東経138°と北磁極の西経114°を結ぶ地磁気磁力線は、左にキャンベラを見て(従ってキャンベラでのY成分は東向きの正)右に柿岡を見る(従って柿岡でのY成分は西向きで負)事となり、極めて狭いレンジを射抜く地磁気磁力線ラインとなっています、このようなラインを選んだのは単なる偶然です

尚、地磁気の永年変化として「非双極子部分の西方移動」なるものがあり、北磁極は西方へ約40km/年、南磁極も西方へ約10km/年で移動している、これが西方移動です(移動の詳細方向と移動距離は常に変化している)

* ここで米国海洋気象庁NOAAさんから地磁気Y方向(偏差)に着眼した等磁場マップをアップすると [World Magnetic Model | NCEI] より

右上の赤領域と青領域の境にある小さな白ポチが北磁極、右下にある同様の白ポチが南磁極、世界偏差磁場モデル2020のY成分等磁場ベクトル線、赤が正で東方向ベクトル、青が負で西方向ベクトル、緑のラインはゼロ・ライン(東偏差と西偏差が釣り合っている状態のライン ⬅ と言う事は、緑ライン上で方位磁石は自転軸の真北を示す?)

日本列島はスッポリ青ライン領域に含まれている

オーストラリアは大半が赤ライン領域に含まれる、インドネシアからブルネイにかけて緑の線(Y成分ゼロ)が曲がりくねっているのが分かる

面白いですね、偏差等磁場線とはこうなるのですか!で、湧き上がる疑問は、

でも磁力線は南磁極から北磁極へ曲がりくねる事無く地球に対し直線的に結ばれているのでしょうか? それとも磁力線そのものが曲がりくねっているのでしょうか?

なのです、分からなくなりました、、、現在、地磁気磁力線も南磁極を出発し曲がりくねって北磁極へ到達するのではないか?と思えますが、この項は調べます!

* 柿岡(北緯36度14分)のY方向差分変動グラフです⬇

1日の変動幅が最大となるのは7月から8月にかけて、最小となるのは12月頃です

柿岡のY成分は負符号であり、変動幅最大はボトムの所となります

キャンベラ(南緯35度18分)のY方向差分変動グラフです⬇

1日の変動幅が最大となるのは12月頃で、最小となるのは8月頃です

* 簡単にまとめると、北半球と南半球ともに緯度35°付近で観測する限り、

その緯度半球における夏に変動幅最大となり冬に最小で、その差は70nT〜80nT程度である

となります、で、これが何故か?なのですが、、、

* 地磁気の日変化について、[地磁気観測所|基礎知識|地磁気] は:

地磁気の変化を見ていると、1日周期の変化が認められますが、これは地球磁気圏と大気圏の間の電離層への太陽放射の影響を示すものです。地球の自転に応じて1日周期の変化として観測され、これを地磁気の日変化とよんでいます。

としていますが、ここで地磁気Y方向成分の年変化を考えた時、私は太陽の電離層に対する影響(夏場は日照時間が増える効果)が直接現れているのではなく、「非双極子部分の西方移動」によるもので、

北半球が夏の時は、北磁極の西方移動が活発になり1日の変化で見た時に変動幅(移動距離)が大きくなり、柿沼は北磁極が近づいて来る方向なので西方変動幅が増える、南半球が夏の時には南磁極の西方移動が活発となり、キャンベラは南磁極が近づいて来るの方向なので1日の変動量が増える

⬆ これが正しいかどうか?を検証するには、柿岡に対してアメリカ東海岸の青色領域(北磁極の西方移動が離れて行く領域)、キャンベラに対して南米チリ最南端の赤色領域(ここは南磁極の西方移動を横で見ている領域)を調べてみれば良いのでは?と思われます

まずは、米国東海岸の北緯35°近辺における地磁気観測所を探してY成分4年間の変動を取ってみよう、と考えています

いや〜、ブログ表題を「なせ地球磁極は逆転するのか?」などとしておきながら、私は地磁気に関して全く分かっていなかった事がよく分かりました、勉強になります、少年老い易く学成り難し、です

尚、Y成分の年変動原因を「磁極の西方移動が夏場に活発になるから」としましたが、その原因が夏場には日照時間が増えて電離層電流が増加する等の太陽影響大となるから移動速度が早まる、という可能性はあります

という訳で、米国USGSのサイトで地磁気データを探しましたが、データが完備していません、一部のデータのみ(一番上の図で言うHのみ、Dが無いとY成分は算出できない)、ので米国はアキラメました、NOAAさんは地磁気に積極的ですが、USGSさんは積極的であるようには見えませんでした

チョット方向は違うのですが欧州で探してみます、ドイツは地磁気に関しては伝説的にまで凄いようでして、何しろあのカール・フレデリック・ガウスが:

ガウスは、地磁気のデータから、地球の磁場の成因の99%は地球内部にあることを証明し、80%は双極子(棒磁石)で説明できることを明らかにした。

そうでして、どうやって証明したのでしょうね? 興味あります

追記:2020/08/22 14:52

ドイツ、駄目でした、地磁気データ・ダウンロード・サイトが分かりません、フランスはすぐに分かりました、ここのデータをダウンロードする予定です

シャンボン ラ フォレという街で北緯48°、フランスど真ん中すこし北、です

お付き合い頂きまして、誠にありがとう御座います、感謝です m(_ _)m

以上です