地磁気の年周期性を追うシリーズ ➡ キャンベラの地磁気変動を測定する・その2!

* 地磁気データの一日における最大値と最小値の幅(差分)を取り4年に渡りグラフを取ると、年周期性が現れます(柿岡とキャンベラ)、これは特に西方成分について顕著です、このシリーズはその謎(原因)を追うものです、本日はキャンベラにおける最大値と最小値を示す日付を追います

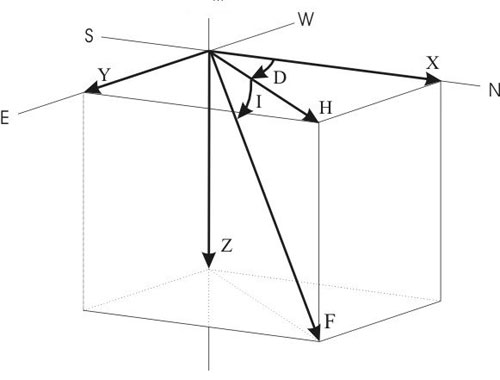

* 地磁気データの基本は、気象庁・地磁気観測所さんのサイトより:

で示され、地磁気ベクトルのX方向が北方向成分、Y方向が東方向成分、Z方向が鉛直方向成分となります、各々方向成分の磁場強度(大きさ)は、グラフ上長さで示されます

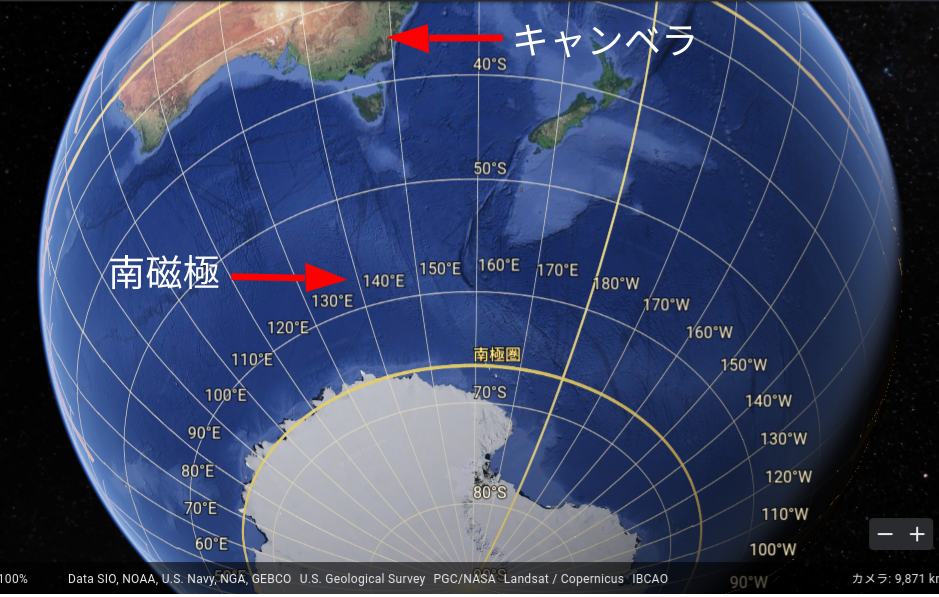

現在、地磁気測定点は柿岡(茨城)とキャンベラ(豪州)を選んでおり、南磁極(海の底)➡キャンベラ➡柿岡➡北磁極(カナダ北極圏の島)順でGoolge Earthにて位置を示すと:

私は、普通、マップデータは北から示すのですが、ここは地磁気・磁力線の方向に従ってマップを出しました、約束事ですが地磁気はN極から出てS極に至るとされており、南磁極にN極、北磁極に有るのがS極である、事に注意です

ここで各地の経度のみを4捨5入して示すと:

南磁極:東経138°、キャンベラ:東経149°、柿岡:東経140°、北磁極:西経114°、であり、南磁極の東経138°と北磁極の西経114°を結ぶ地磁気磁力線は、左にキャンベラを見て(従ってキャンベラでのY成分は東向きの正)右に柿岡を見る(従って柿岡でのY成分は西向きで負)事となり、極めて狭いレンジを射抜く地磁気磁力線ラインとなっています、このようなラインを選んだのは単なる偶然です

尚、地磁気の永年変化として「非双極子部分の西方移動」なるものがあり、北磁極は西方へ約40km/年、南磁極も西方へ約10km/年で移動している、これが西方移動です(移動の詳細方向と移動距離は常に変化している)

* 以下、昨日提示したキャンベラのY方向成分の最大値と最小値の差分について4年(365日x4)を取ったグラフの拡大で、年周期性が見て取れます、符号はプラスですのでキャンベラでの地磁気は東方向ベクトルです

最大値について、バラツキがあるのでプログラムを作成し、ある程度のデータを取り、両極端を無視し、残りをエイヤァ〜っと平均を取ると:

2016年:11月29日

2017年:11月15日

2018年:01月25日

2019年:01月12日

2020年:01月25日

最小値についても同様にして:

2016年:08月17日

2017年:08月20日

2018年:09月02日

2019年:08月08日

2020年:06月25日 ⬅ これは無視でしょう

となりました

* 一応、目安は付けておかねばならず、

最高値は12月±1ヶ月程度の領域にバラつく

最小値は8月20日±10日程度の領域に集中する

変動幅は約80nT

をキャンベラの結論として前に(原因調査へと)進みます

お付き合い頂きまして、誠にありがとう御座います、感謝です m(_ _)m

以上です