8月度その3:地磁気の不思議シリーズ ➡ 突然ですが、MHD発電を電離層空間で思考実験してみる!

地磁気の不思議シリーズ ➡ 突然ですが、MHD発電を電離層空間で思考実験してみる!

電離層におけるドリフト電子とジャイロ運動について、ジャイロ運動は背景磁場を弱める方向に動く、という事分かり、振り出しに戻った感がありました

そこで、突然ですが、MHD発電(これは要するにジャイロ運動で、ローレンツ力とも言う)について思考実験をしてみました

場所は電離層でドリフト電子流と地球磁場を想定しています

本来なら「エルニーニョ南方振動」記事をアップする順番ですが、先月からMHD発電についてズッと考えておりましたもので、ここで一旦まとめさせて頂きたく

お付き合い頂ければ、幸いです

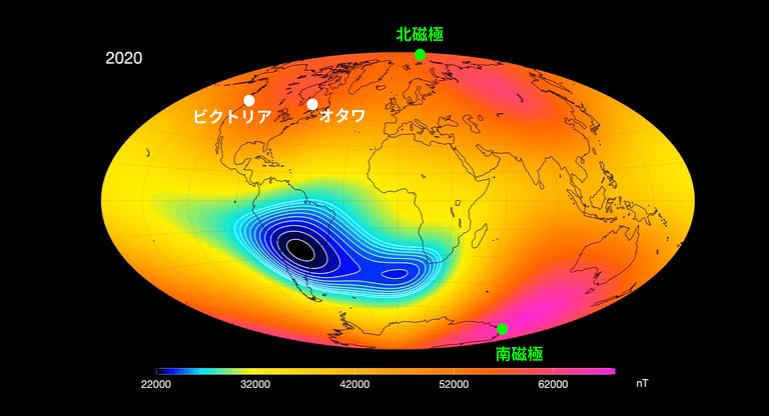

地表の磁場強度マップ2020年は:

ESAより地球全体を示せば、

IGRF-13より北極サイドを示せば、

当ブログの磁極逆転モデルは:

1.地球は磁気双極子(棒磁石)による巨大な1ビット・メモリーである

2.この1ビット・メモリーは書き換え可能、外核液体鉄は鉄イオンと電子の乱流プラズマ状態であり、磁力線の凍結が生じ、磁気リコネクションを起こし、磁力線が成長し極性が逆で偶然に充分なエネルギーに達した時に書き換わる

3.従って地球磁極の逆転は偶然の作用であり予測不可でカオスである

当ブログの磁気圏モデルは:

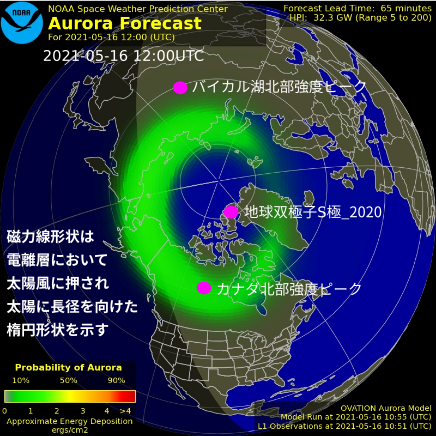

極地電離層における磁力線形状として:

地磁気方向定義とは:

MHD発電とは:

まず、

図1:MHD発電の原理、から行きます

それは、ノズルの右から粒子流プラズマが速度Vで進入し、手前から奥に磁場Bが掛けられていれば、粒子流にはローレンツ力が働いてジャイロ運動を起こし起電力が発生し電流IがVとBとは直交する方向に流れる、とするものです

発生するローレンツ力は、電荷をqとして、以下の式で示されます:

qV x B

粒子流のうち、電子流は磁場Bの方向から見て反時計方向(青で示されています)、イオン流は磁場Bの方向から見て時計方向に回転し(赤で示されています)、この回転動作は磁場Bを弱める働き(反作用的な働き)をする、という動作です

ここで粒子流Vとは、装置に対する速度です

貴方が装置の脇に立っていれば、粒子流Vを観測し、電流「I」を観測する事になります

もし、粒子流速度が2倍の2Vで、MHD装置と貴方は速度Vで右から左へ粒子流と同じ方向へ移動していれば、貴方は粒子流を 2V−V=V にて観測しますから、MHD発電による電流は同じ「I」を観測します

しかしこの時、貴方の外側に静止した第三者がいたとすれば第三者は移動していませんから粒子流として2Vを観測するので、MHD発電による電流は2倍の「2I」を観測する事になります!

これはMHD発電は「観測系によって発電量が異なる」事を意味しています

こんな事が本当に起こっているのでしょうか?

それは実験をすれば分かるのですが、何も実験しなくても宇宙における思考実験をすれば分かります

電離層における思考実験:

MHD発電の原理は [ローレンツ力 | 天文学辞典] と呼ばれる力にあり:

MHD発電よりローレンツ力の方が良く使われるようで、これを使い電離層におけるドリフト電子流に対するローレンツ力を考察すれば:

図2:電離層におけるローレンツ力(MHD発電)の思考実験

地球(地表)は速度Vにて東に自転している

そこに電離層に東に向かうドリフト電子流が流れて来たとする、この図は北極から見た図であり地球磁力線(磁場)は南から北へ(奥から手前へ)向かう

従って、電子流は反時計方向への回転力を受け、そこで作られる電流は磁力線を弱める結果となる

もし図2に示すように電子プラズマ流の速度も自転速度と同じVであったとすれば、地表の観測者には電子が静止しているように見える(同じVなので、V=0、これは静止衛星と同じ)、従って地表で電子流は検出できずローレンツ力は観測されない(磁力線の減衰はなく、MHD発電も生じない)

しかし北極星に観測者がいたとすれば、彼には電子プラズマ流Vが観測されるので(彼には地表は関係なく、観測対象外である)ローレンツ力が観測できて磁場の減衰やMHD発電も観測されるだろう

観測系により異なる物理現象が観測されるのは、長さの不一致と時間の不一致(光速度不変の原理から来る)のみであり、このようにローレンツ力が発生する発生しないは許されない

では、このモデルは何が足りないのだろうか?と言うと、それは:

磁場Bは、プラズマ流速度Vの関数となる(影響を受ける)

という事である、そして:

流速Vの観測者は磁場Bそのものとなる

という事である

この詳細を追うには [電磁流体力学 | 天文学辞典] を追う必要が出てくる

プラズマなど電気を伝えやすい流体を取り扱う流体力学。磁気流体力学と呼ばれることもある。また、MagnetoHydroDynamicsを略してMHDとも呼ばれる。

プラズマのような電離したガスの中では電流が流れ電気が伝わることができる。このような流体が磁場の中を運動すると起電力が生じる。するとその起電力によって生じる電流と磁場との相互作用によって流体に力(ローレンツ力)が働く。このため、電導性のよい流体の運動では電気的に中性の流体の運動とは違った性質が表れる。

このように「磁場が流体として運動移動する」事を念頭に、カナダにおける地磁気変動の原因を追うことにしよう!

以上、読みづらい長文にお付き合い頂き、誠にありがとう御座いました

感謝です