世界の北方磁場強度シリーズ➡シャンポン・ラ・フォレの地磁気変動3年間を調べ、GOES-16Eと準リアルタイム波形3日間を比較する!➡追記あり!

キャンベラCNBの地磁気変動3年間とGOES-17Wとの波形3日間に続いて、シャンポン・ラ・フォレ(以下シャンポン)CLFをアップ致します

現在:

オタワOTT➡フレデリックスバーグFRD➡サンファンSJGをGOES-16Eと、

ミーノックMEA➡ビクトリアVIC➡ホノルルHONをGOES-17Wと、

柿岡KAK➡グアムGUA➡キャンベラCNBをGOES-17Wと、

シャンポンCLFをGOES-16Eと、

の順番で地磁気変動と波形アップを進めております、計10ヶ所となります

今回はシャンポンCLFで、最終です

フランスは中北部にありますシャンポン地磁気観測所(By Par Travail)、とGOES衛星、

です

お付き合い頂ければ幸いです

まず、地磁気一般と当ブログモデルと電離圏一般です

地表の磁場強度マップ2020年は:

ESAより地球全体を示せば、

当ブログの磁極逆転モデルは:

1.地球は磁気双極子(棒磁石)による巨大な1ビット・メモリーである、地球内核は単結晶の固体鉄であって永久磁石として磁場方向を記憶している

2.この1ビット・メモリーは書き換え可能、外核液体鉄は鉄イオンと電子の乱流プラズマ状態であり、磁力線の凍結が生じ、磁気リコネクションを起こし、磁力線が成長し極性が逆で偶然に充分なエネルギーに達した時に書き換わる

[世界初!地球中心部の超高圧高温状態を実現 ~ようやく手が届いた地球コア~ — SPring-8 Web Site] さんの図に説明追加させて頂ければ:

3.従って地球磁極の逆転は偶然の作用であり予測不可でカオスである

地磁気方向定義とは:

電離圏とfoF2とは [電離層(Ionosphere)について解説] さんより:

上図は昼の状態で夜から昼への移行モデルを示せば [Ionosphere - Wikipedia] より、By Carlos Molina

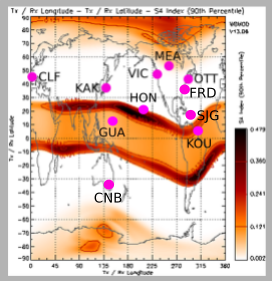

電離圏S4シンチレーションマップはオーストラリア政府 [SWS - Section Information - About Ionospheric Scintillation] より

[バンアレン帯 | 天文学辞典] によれば、

南緯30度西経60度を中心とするブラジル磁気異常では、地磁気が弱く内帯の端は高度200km程度まで降下しています

ここから本文です

1.GOES-16Eとシャンポンの磁力線パターンと緯度経度を確認です

図1:GOES-16EとシャンポンCLFを通過する磁力線パターンと緯度経度

シャンポンCLF磁力線の高度は2,200kmにあって、電離圏を抜けてバンアレン内帯の陽子ベルト中央を通過する位置にあります

2.続いてシャンポン3年間の北方地磁気変動と最大値最小値_観測数です

図2:シャンポンCLF3年間北方磁場強度変動グラフ

Y軸はピッチ100nT、縦幅全体で500nTに揃えています

シャンポンCLFの磁場強度は微増です

このグラフに現れたデータのみを使って最大値と最小値の出現時刻と回数の統計グラフをとると、

図3:シャンポンCLFの最大値と最小値の時間当り観測数

最小値ピークがUT10時台に出現しており、時差がないのでシャンポンCLFでもLT10.0時台となります

3.シャンポンとGOES-16Eの準リアルタイム波形3日間グラフです

観測時間は、UT2021年11月2日05:52〜11月5日05:51までの3日間72時間です

図4:シャンポンCLFとGOES-16E波形グラフ3日間

シャンポンCLFの場合、レンジ400nT以内に十分2波形が収まります

GOES-16Eは17Wと比べて磁気嵐時の変動がおだやかなので、レンジ400nTに収まりやすいです

両者の時差は、5.2時間です

追記:2021/11/11 17:15

考えてみればGOES-16Eと17Wの比較波形を出しておりませんで、これは必要と思われますので次に示します

図5:GOES-16Eと17Wの3日間波形

16Eは緑で出しています(従来はオレンジ)、17Wは従来通りマジェンタです

Y軸スケールは他の波形グラフと同様に400nTに揃えてあります

両者の時差は4.1時間であり、16Eの方が東にありますので先に12LT@16Eを迎え、その4.1時間後に12LT@17Wを迎えています

平穏時(1日目と3日目)は16Eが山なり谷を迎えてその4.1時間後に17Wが山なり谷なりとなります

しかし磁気嵐の時(2日目)は同時(丁度12LT@17Wでした)にピークを観測しています

この辺りを考慮して「似たような波形の数値化」を考える必要があります

追記終わり

まとめ:

1.これにて10ヶ所の測定を終わります

2.GOES-16Eや17Wと各観測点との波形が同相・逆相について(要するに、似た波形とは?について)どのように数値化し指標化すればよいのか、現在思案中です

少し時間がかかります

以上、お付き合い頂き誠にありがとう御座いました

感謝です