世界の北方磁場強度シリーズ ➡ 地軸座標と磁気座標と電離圏F/F2層!

北方磁場強度シリーズを再開するに当たり、電離圏F/F2層の電子密度を求める際に必要となる地軸座標系と磁気座標系の変換に関してまとめます

お付き合い頂ければ幸いです

まず、オゾン層と電離圏とバンアレン帯です

図a:成層圏オゾン層 [気象庁 | オゾン層とは]さんより

オゾン分布ピークは高度20〜30kmに当ります

図b:電離圏 [ユーザーガイド | 電離圏 | 宇宙天気予報] さんより:

密度X軸はLogスケールである事に注意!

Y軸は磁気赤道上空と思われます(但しブログ追加のGOES衛星は地軸赤道上空)

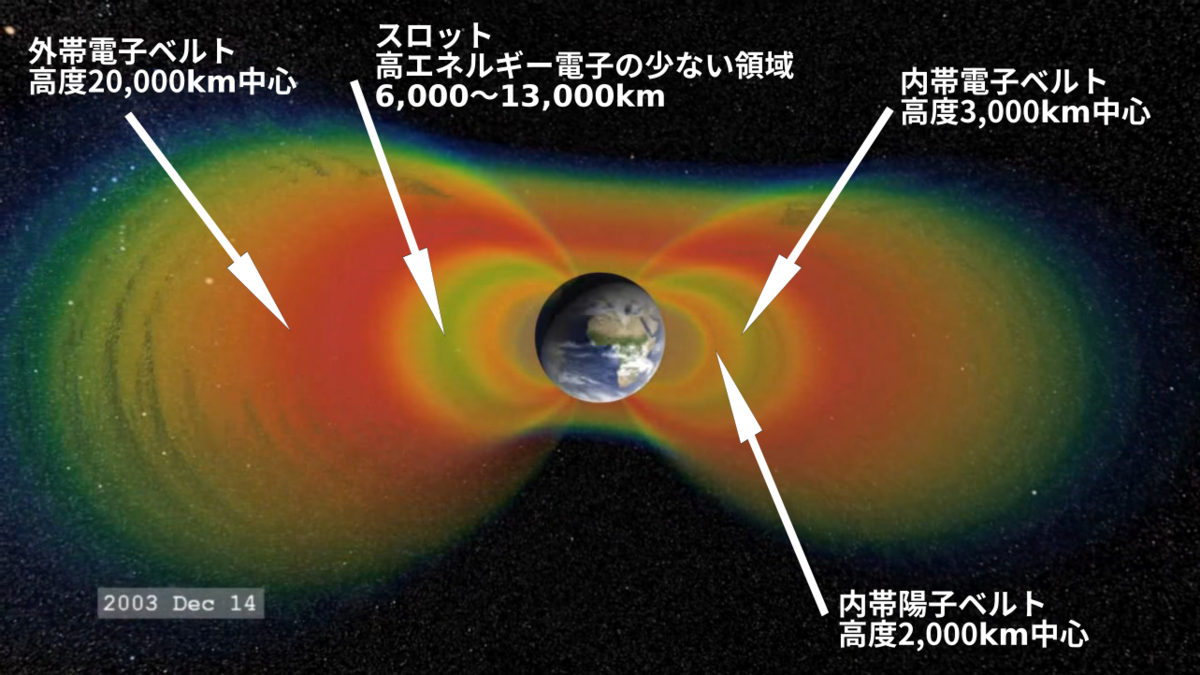

南緯30度西経60度を中心とするブラジル磁気異常では、地磁気が弱く内帯の端は高度200km程度まで降下しています

これより太陽に向かって上空ですと約9万kmの所に太陽風と地球磁気圏のぶつかり合うバウショック、約38万kmに月、約150万kmのラグランジュL1ポイントではDSCOVER衛星が太陽風を観測しています

Wikiには「内帯には数百keVの電子と100MeV以上の陽子が存在」とあります

ここから本文です

地軸座標と磁気座標と電離圏F/F2層と

図1:地軸座標系で観測点をマップすると

でした、緑ラインは磁気赤道です

今やろうとしている事は、電離圏F2層の臨界周波数(MHz)を読み取り、

図2:foF2値マップ、2022/06/01 18:00UT

これを電子密度に変換し、観測点磁力線に沿った形で計算できるようにする事です

磁力線に沿った形とは、例えばフェアバンクス・カレッジCMOであれば、

図3:

上図のシアンカーブに沿った位置におけるオゾン分子、電離圏F/F2電子、陽子ベルト、電子ベルト、の密度を知りたいという事で、ここでは電離圏F/F2に着目しています

図3は磁気座標系で書かれており、シアンカーブは磁気赤道について上下対称となっています

しかし図2は地軸座標系で書かれており、シアンカーブ上の値はいくらになるのだろう?という事になります

そこで変換をしなければならない

図2の緯度30°ピッチ、経度45°ピッチの地軸座標を磁気座標系にマップすると、

図4:緯度30°/経度45°格子点を磁気座標系にマップ

四極子モデルを用いた変換を使っています、観測点シアンラインは代表的な観測ポイントのみを上げています

CMOがシアン直線で上下南北に引かれていますが、図3を上から見るとこうなる訳です

図1で磁気赤道の緑ラインはKAKにて地軸赤道より上にありましたが、図4では地軸赤道ライン(5個のオレンジ▲マークの真ん中を左右に連結)は磁気赤道0°より下に来ます(当然ですが)

図2のfoF2値マップデータは見当たらないので、図2から目視で30°/45°格子点の値(MHz)を読み取り数値化します、それを磁気座標系における観測点シアンライン上の数値に近似計算しfoF2値を得ます

必要なデータ取得量は:

1.30°/45°格子点が30点(CLFとKAKの間には観測点がないのでスキップ)

2.それを0時6時12時18時UTで1日分4枚取得する、1日は磁気嵐のない1日を選ぶ

3.近似計算は適当にやりますが、これを月単位で1日分取得して最終的には年平均を出す

となります、、、このブログは暇人でないと出来ませんね?仕事してたらとても出来ません!

尚、磁気経度0°ですが、図1を見て頂ければ分かるようにOTTの真上に磁気双極子_北極があり、図4のOTTシアンラインがほとんど磁気経度0°に相当します

これも慣れれば、どうという事はありません

コメントバック:

Rio同志(id:ballooon)!

コメントありがとう御座います、感謝です

>図2ではなく図4ですね?全部で3ヵ所あります。

あ、また間違えた!ので、修正しましたが、、、一カ所では?

>図1と図4は近い方がいいです(;・∀・)

なるほど〜、ですが、今回順番はこのままで

>磁気双極子_北極と南極を結ぶ棒は地球の中心を通ってるんですよね?

そうです!

>×4?

はい、30点で1枚で、0/6/12/18時の4枚で、合計120点のデータ取得、となります

>この緑のトンネル、ウクライナですよね?

はい

>もうないんでしょうか・・・?

来月になりますが、探してみますです

コメバック終わり

以上、お付き合い頂き、誠にありがとう御座いました

感謝です!