バンアレン内帯における電子ジャイロ運動をまとめると共に、GOES高度における波形の日変化(LT11時台に最大値を観測する)について原因を考察致しました

ので、ご報告です

お付き合い頂ければ幸いです

1.基本となるグラフと図

これまの動作を理解する上で基本となるグラフと図を示します

図1:日本原子力機構JAEAさん [電子、陽子(バンアレン帯)のエネルギー別線量分布] より

バンアレン内帯では電子リッチであり、FRDやOTTのLT11時台のダウンシュート動作は、ジャイロ運動する電子が光子を吸収しエネルギーを増して背景磁場強度を弱めているからである、と仮定しています

この状況、電子流が西から東へ向かい(従って陽子流は東から西)、電子流は磁力線にトラップされジャイロ運動を起こしつつ東へ移動している、を示す図は、

図2:高度2,000km〜3,000kmのバンアレン内帯_電子流を南から見る図

であり、FRDやOTTを意識して西経60°赤道0°のLT12時頃の図です

さて、ここで西から東へ向かう電子流とは東から西へ向かう電流であり、バンアレン内帯で赤道環電流(リングカレント)として知られるものです

[リングカレント - Wikipedia] とは:

地球の場合、正電荷を持つイオンは西向きに、負電荷を持つ電子は東向きにドリフト運動するため、西向きのリングカレントが形成される。この西向きの電流は、中・低緯度域の地磁気を減少させ、磁気嵐の主要因になっていると考えられている。地球のリングカレントは、10-200keV程度のエネルギーのイオンが主に寄与している。イオンの種類は、プロトンの他、α粒子や酸素イオン(O+)も含まれている。

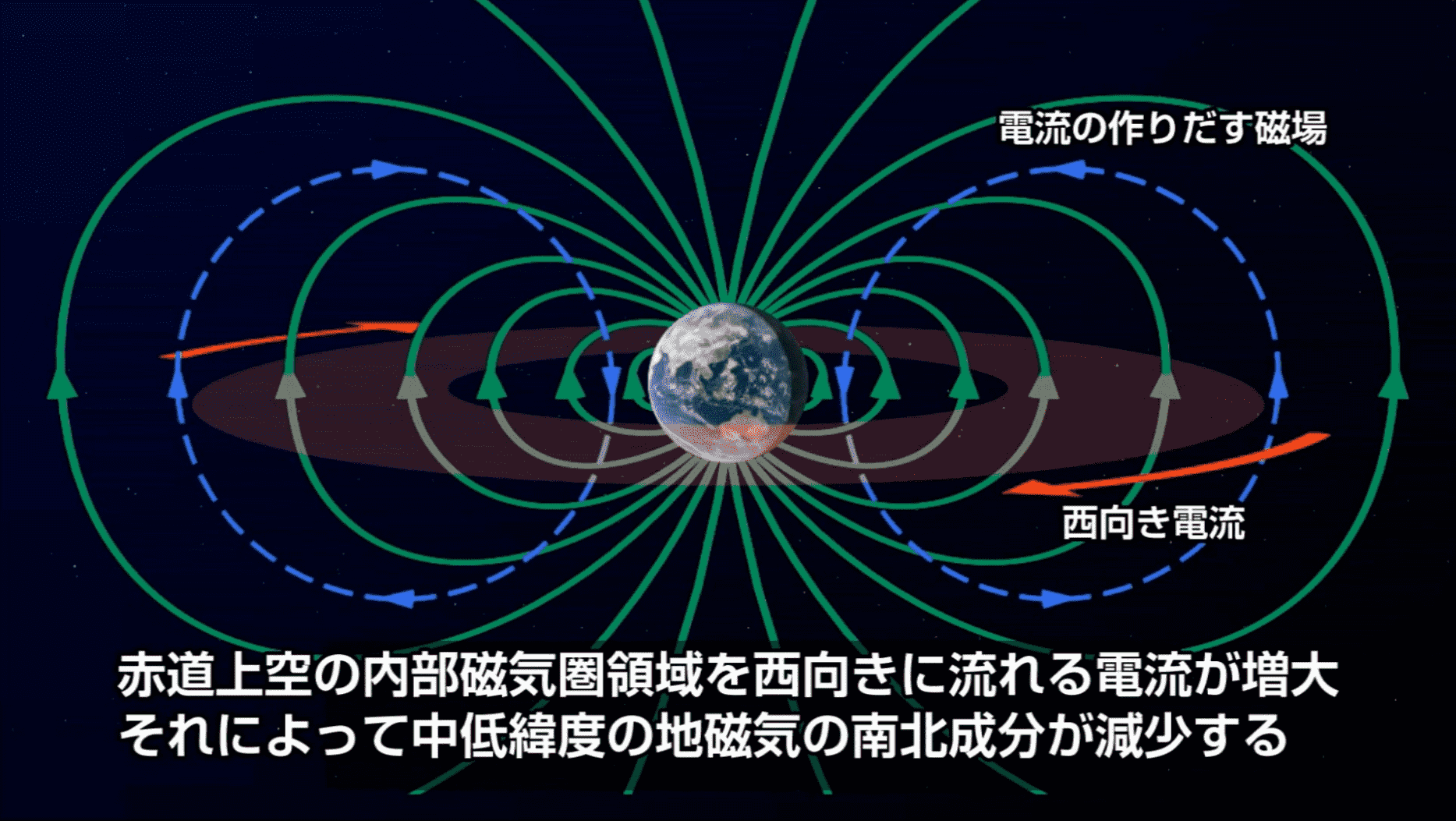

NICTさん [ユーザーガイド | 磁気圏 | 宇宙天気予報] より、リングカレントが低中緯度の磁場強度を弱める図を示すと

図3:ぶつかり合う地球磁場とリングカレント磁場

どこでぶつかり合っているのかというと、地球赤道_間近上空で緑矢印(地球磁場)と薄紫矢印(リングカレント磁場)がぶつかり合っています(地球磁場を弱めています)

このリングカレントは「磁気嵐の時に地球レベルで流れる」はよく書かれているのですが、平常時にも地球レベルで流れているのか?という疑問が生じます

平常時にも電流値は小さいが流れている、と考えています

2.GOES高度における動作

ここでGOES衛星の動作を示すと、

図4:2023年1月1日〜3日の波形

であって、特にLT11時台のダウンシュートは見られません、変動幅も±25nT程度と少ない事が分かります

G16について磁場強度_経年変化を示すと、

図5:

であって、磁場強度は約90nTと弱くかつ減少傾向です

ここでOTTは18,140nT、FRD21,280nTなのですが、これはそのまま比較する事はできません

地球の磁力線は、棒磁石の磁力線ように一方の磁極から出てもう一方の磁極に伸びます。磁場の大きさは道のりのちょうど 半分、地球から最も遠くなる赤道において最も小さくなります。イオンや電子はその磁場が弱いところで捕捉され、地球の近くにある磁場の強 いところに近づこうとしては跳ね返されて、行ったり来たりしています。

最も小さくなるのは全磁力Fであって、本ブログでは北方磁場成分のみを扱うので、赤道にて最も大きくなる事に注意です

図6:補足された粒子の運動

二次的な動きとして、荷電粒子は隣の磁力線に乗り移りながら徐々に地球を一周します。イオンは北極の方 から見て時計回りに、電子は逆に反時計回りに地球の周りを回ります。正の電荷をもつイオンと負の電荷をもつ電子がいつでも互いに逆向きに動くので、電流 ができるのです!これこそが、1957年にS.F.シンガーが磁気嵐中にリングカレントが存在することを説明した実際の方法です。

さて、FRDやOTTの磁場強度は地表で1平方m当りの強度ですから、図5に示されるGOES高度でに1平方mとは全く異なります

赤道上空にて磁場強度は距離の3乗に比例して減衰し、図6の断面積は距離の2乗に比例して拡大する、等の簡単な計算をしてみるとG16磁力線着地点における磁場強度は、ほとんどゼロになります!

いくら何でも図5の値90nTより小さいハズはないので、G16磁力線着地点における磁場強度は90nTより非常に大きい >>90nT としておきます

また24h最大値カウント分布は、

図7:

と、見事にLT11.0時台に最大値ピークをカウントしています

FRDとOTTはLT11時台に鋭いダウンシュートを見せるのに、GOESでは図4に示すように(FRDやOTTと比べ)なだらかな凸型波形で最大値をLT11時台に観測します

この原因は一体何なのでしょうか?

考察:

1.まず、GOES高度では地球磁場は極めて弱くなるので、太陽風プラズマの電子または陽子をトラップしてジャイロ運動を起こす事はない、が考えられます

即ち、ジャイロ運動の角周波数 Ω = eB / m の B が極めて弱いので、ジャイロ運動に至らない、という事です

そうして、GOES高度では太陽風による圧力により昼間の磁場強度が増大する、が考えられます

図8:太陽風による圧力が昼間のGOES高度_磁場強度を増大させる

よく見かける地球磁気圏の図を示せば、

図9:NICTさん [ユーザーガイド | 磁気圏 | 宇宙天気予報] より

磁気圏シミュレーションで再現した地球磁気圏, 緑色の線が地球磁場の磁力線, 黄色が磁気圏周辺のプラズマの圧力分布, 左側から太陽風が吹きつけ地球の磁力線が反対方向に伸びている

があります

2.FRDやOTTにおけるダウンシュート原因ですが「ジャイロ運動する電子が光子を吸収し、、、」についてそのような物理現象は現時点で確認できていません

あと一ヶ月探して見当たらないようでしたら原因を単なる「昼間、太陽風の電子をジャイロ・トラップして磁場強度が減少する」に切り替えます

今月はこれにて終了です

コメントバック

リオ同志(id:ballooon)!

超お忙しい中でのコメント、ありがとう御座います、感謝です

>全体的にとても面白い記事でした。

あッ、ありがとう御座います

何しろ1月末ですので、全体的なまとめ(細かな10^-12的な数字でなく)を提示する必要があるな〜、と思っていたのです

でも、まだ疑問だらけなのですが、、、

しかし、この記事を「とても面白い」とは、、、さすが、凄いですね?

>リングカレントは、電子とは向きが逆、陽子と向きが同じ電流で、磁気嵐の時に強く出るんですね?

はい、電流は陽子の流れる方向を正としますから、負電荷である電子は逆に流れて同じ電流方向になります

磁気嵐の時に流れる、はよく書かれているのですが、平常時がハッキリしません

で、一応、平常時も流れている、と解釈しています

これ、平常時に流れていないと、図2の「ジャイロ運動しつつ東に向かう電子流」が単に「ジャイロ運動する電子雲」となってしまいます

それは、図1のY軸「粒子線束の密度」表現と矛盾するか?と思えるからです

>リングカレントは図3にある赤道上空の薄赤いレコードみたいなのがそうですか?

そうです、その薄赤レコード、です

リングカレントが内側に作る磁場は、地球磁場を弱める方向に働きます

という事は、リングカレント外側では地球磁場を強める方向に働きます、例えばGOES高度でそうなります

最初、GOESで昼間磁場強度が増大するのはリングカレント(の外側にあるのが)原因かと思いました

ですが、リングカレントは地球を周回しているので西経60°の昼間LT11時台にのみ強く流れる事はありません!(全体に流れているからです)➡ よって、この案は却下!

で、太陽風による磁力線空間の圧縮、に至りましたです

>時間がある時にクールー、オタワ(フレデリック)、GOESと並べて見比べて、、、

あッ、すみません、それ私の方でまとめなければならない事柄でした

現時点では:

クールー ➡ オゾン層における酸素原子の常磁性_磁気モーメントが原因でLT11時台に最大値を観測する

フレデリック・オタワ ➡ バンアレン内帯のジャイロ運動する電子流に、

1.太陽光の光子がジャイロ運動する電子に吸収されエネルギーが増し背景地球磁場が弱まる

2.単にLT11時台に太陽風電子が磁力線にトラップされジャイロ運動電子数が増えて背景地球磁場を弱める

のどちらかにより、LT11時台に最小値を観測する

GOES ➡ この高度では太陽風圧力によって磁力線空間が圧縮される、よってLT11時台に最大値を観測する

となります

来月末にはもう少し上手にまとめられたら、と考えております

来月もよろしくお願い致します

コメバック終わり

尚、地磁気データはINTERMAGNETさん [The INTERMAGNET Vision and Mission] 経由で各地磁気データを世界の各観測点さんからダウンロード、

GOESデータはNOAAさん [GOES Magnetometer | NOAA / NWS Space Weather Prediction Center] からダウンロードしています

ここに皆々さま方に深く感謝申し上げます

以上、お付き合い頂き、誠にありがとう御座いました

感謝です