11月度その21 世界の北方磁場強度シリーズ➡カレッジの地磁気変動3年間を調べる!⬅3日間波形グラフを追記!

世界の北方磁場強度シリーズ➡カレッジの地磁気変動3年間を調べる!⬅3日間波形グラフを追記!

ホノルルHONの地磁気変動3年間について、ピーク観測時刻は最大値側(マジェンダ側)でLT13.5時と他観測点のLT10時頃であるのに対し約3.5hもズレております(経度にして52.5度も、です)

そこでホノルルHONに近い観測点を探したところ、アラスカ州立大学フェアバンクス校の中にカレッジCMOなる観測点がありました、ホノルルHONに近いとは経度が近いの意味です(カレッジが何故CMOになるのかは私には全く分かりませんが)

いずれにせよ、INTERMAGNETさん [The INTERMAGNET Vision and Mission] に感謝です

アラスカ州立大学フェアバンクス校にある観測所カレッジCMOの場所は、

で、フェアバンクスは1年のうち243日もオーロラが観賞できるというオーロラの聖地 [HIS アラスカツアー -オーロラ紀行-] だそう

です

お付き合い頂ければ幸いです

まず、地磁気一般と当ブログモデルと電離圏一般です

地表の磁場強度マップ2020年は:

ESAより地球全体を示せば、

当ブログの磁極逆転モデルは:

1.地球は磁気双極子(棒磁石)による巨大な1ビット・メモリーである、地球内核は単結晶の固体鉄であって永久磁石として磁場方向を記憶している

2.この1ビット・メモリーは書き換え可能、外核液体鉄は鉄イオンと電子の乱流プラズマ状態であり、磁力線の凍結が生じ、磁気リコネクションを起こし、磁力線が成長し極性が逆で偶然に充分なエネルギーに達した時に書き換わる

[世界初!地球中心部の超高圧高温状態を実現 ~ようやく手が届いた地球コア~ — SPring-8 Web Site] さんの図に説明追加させて頂ければ:

3.従って地球磁極の逆転は偶然の作用であり予測不可でカオスである

地磁気方向定義とは:

電離圏とfoF2とは [電離層(Ionosphere)について解説] さんより:

上図は昼の状態で夜から昼への移行モデルを示せば [Ionosphere - Wikipedia] より、By Carlos Molina

電離圏S4シンチレーションマップはオーストラリア政府 [SWS - Section Information - About Ionospheric Scintillation] より

[バンアレン帯 | 天文学辞典] によれば、

南緯30度西経60度を中心とするブラジル磁気異常では、地磁気が弱く内帯の端は高度200km程度まで降下しています

これより太陽に向かって上空ですと約9万kmの所に太陽風と地球磁気圏のぶつかり合うバウショック、約38万kmに月、約150万kmのラグランジュL1ポイントではDSCOVER衛星が太陽風を観測しています

ここから本文です

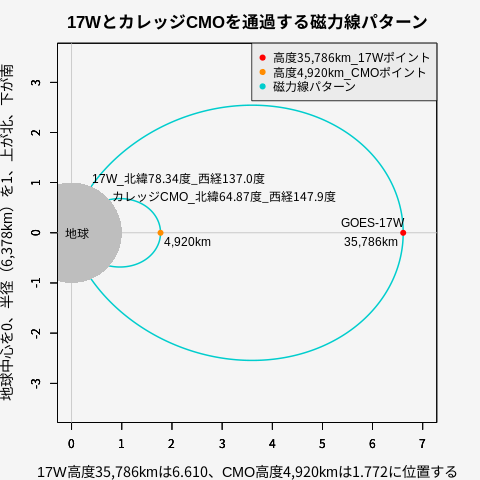

1.17WとカレッジCMOの磁力線パターンと緯度経度を確認です

図1:17WとカレッジCMOを通過する磁力線パターンと緯度経度

カレッジCMO磁力線の高度は4920kmであってバンアレン内帯は完全に付き抜けており、GOES-17Wに近い磁力線パターンです

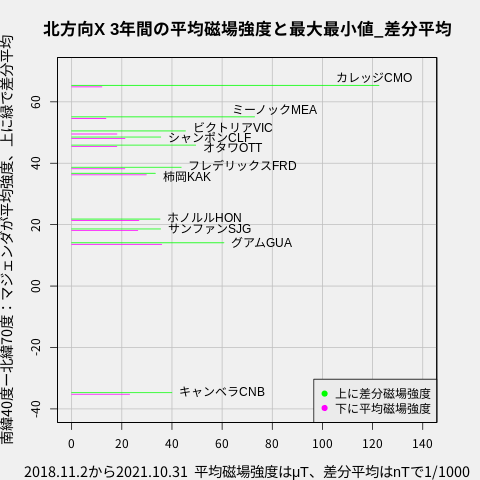

2.続いてカレッジCMO3年間の北方地磁気変動と最大値最小値カウントグラフです

図2:カレッジCMO3年間北方磁場強度変動グラフ

Y軸はピッチ100nT、縦幅全体で11,850-12,350まで500nTに揃えています

高緯度では平均磁場は小さく差分平均が大きくでる傾向にあります(要するに散ります)

このグラフに現れたデータのみを使って24時間の最小値・最大値出現時刻と回数の統計グラフをとると、

図3:カレッジCMO最小値最大値の観測時刻カウント分布

何と、最大ピークは最大値カウント側(マジェンダ側)に出ました!これはグアムGUAやホノルルHONやサンファンSJGといった低緯度に見られる傾向と同じです

そして驚くべきことは、最大ピーク観測時刻が夜間LT23.1時になったことです、現地時間真夜中に最大ピークを観測する例は他にありません

これは北緯64.87度というオーロラ聖地フェアバンクスで、プラズマは夜間電離層(これはそれほど活動的でない)バンアレン内帯のみならず地球夜間部プラズマシートで発生する磁気リコネクションを含むプラズマ流も考慮する必要があることを示しています

図5: [北欧・冬のオーロラ特集|北欧旅行フィンツアー] さんより、

これです

加えますれば、これらプラズマ流(電離層・バンアレン内帯・プラズマシート)が磁力線磁場を強めたり弱めたりして日変動が表れているのだ、と考えております

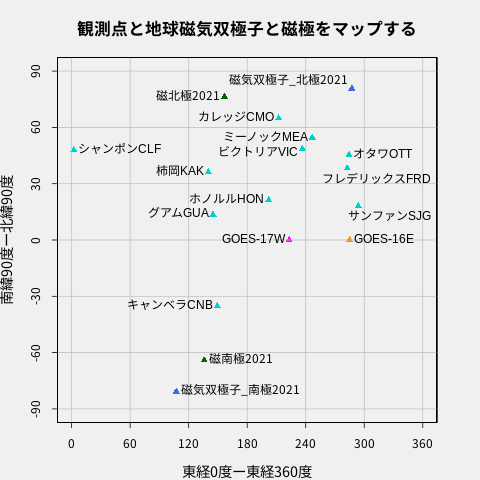

3.磁場強度平均と差分平均の世界まとめマップです

図6:世界観測点マップ

カレッジCMO➡ホノルルHON➡GOES-17Wのラインが見えてきました!

図7:緯度サイドビュー

図8:経度サイドビュー

追記:2021/11/21 06:30

4.3日間波形グラフ

図9:カレッジCMOとGOES-17Wの波形3日間

GOES-17Wについては、磁気嵐のあった11/2-5ではなく直近11/17-20の3日間を取りました、両者の時差は約0.7hで約42分となります

それでも流石オーロラの聖地、よく乱れています!

逆相に動いています

追記終わり

まとめ:

1.北緯64.87度のカレッジCMOを加えて面白い展開になってきました

2.GOES-17WとカレッジCMOの3日間波形比較グラフは平穏時で比較しましたが、それでもカレッジCMO波形は乱れています、北緯64度ともなるとこうなるのでしょう

逆相に動いているように見えます、今後おこなう同相逆相の波形比較は平穏時波形(磁気嵐時ではなく)で行うことにしました

3.最大ピーク観測時LTの世界まとめマップをはやく出したいところです、12月度にまとめます

以上、お付き合い頂き誠にありがとう御座いました

感謝です