地磁気の年周期性を追うシリーズ ➡ ここで北磁極・柿岡・キャンベラ・南磁極の位置関係を確認しておこう!

* 地磁気データの一日における最大値と最小値の幅(差)を取り4年に渡りグラフを取ると、年周期性が現れます(柿岡)、これは特に西方成分について顕著です、このシリーズはその謎(原因)を追うものです

* 地磁気データの基本は、気象庁・地磁気観測所さんのサイトより:

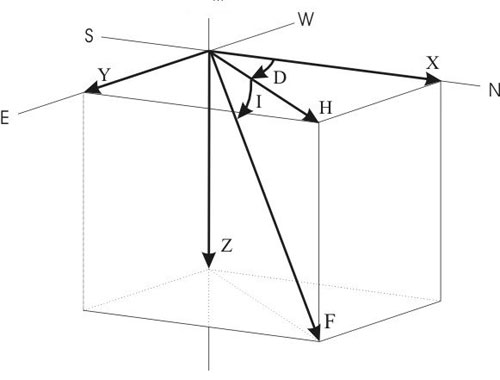

で示され、地磁気ベクトルのX方向が北方向成分、Y方向が東方向成分、Z方向が地球中心方向成分となります

各々方向成分の磁場強度(大きさ)は、グラフ上長さで示されます

* 昨日は、地磁気観測所のあるオーストラリア・キャンベラのデータ [Geomagnetism] 2020/07/31を最終とする4年分(365日x4)をダウンロードしグラフを取り、提示致しました

南磁極の位置緯度経度は Wiki[南磁極 - Wikipedia] より:

地磁気の変動によって南磁極の位置は変動している。2005年には南極大陸のインド洋側・ウィルクスランド沖合の海上にあたる南緯64度32分、西経137度52分の位置にあり、毎年約10kmずつ北または北西に移動している。

とあって、昨日はこれを参照して南磁極の位置(地図)をアップしたのですが、その後、調べていると、Wiki [南極点 - Wikipedia] より:

南極点はあくまで地理学的な地点であり、方位磁石のS極が指し示す地磁気の極である南磁極(南緯64.6度、東経138.6度、1997年1月)や、地球磁場を完全な双極子磁場と想定した際にS極に当たる南磁軸極(南緯78.6度、東経110.0度)とは一致しない。

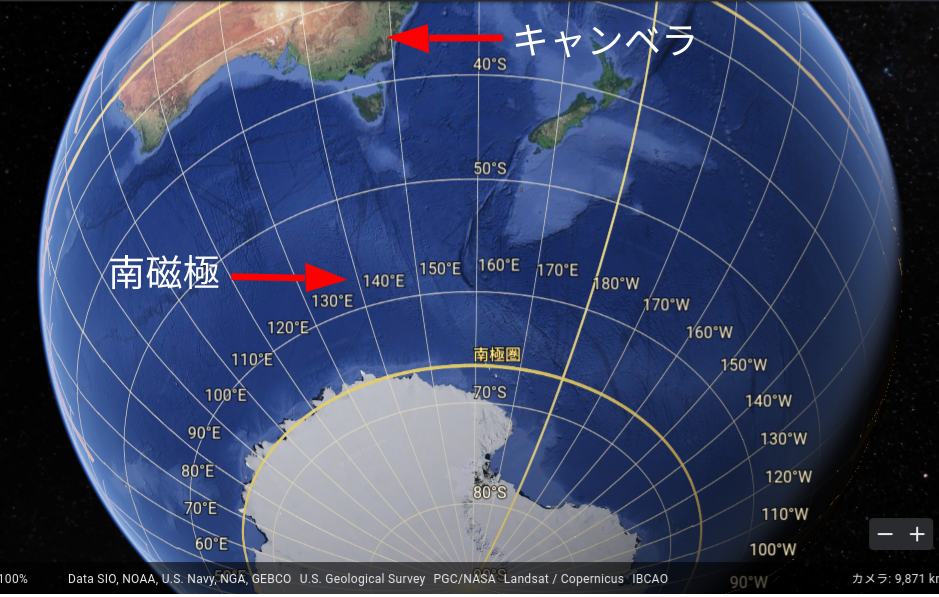

何と、西経ではなく東経なのである! 他のWikiを調べたが、やはり東経が正しいようで、ここで昨日のキャンベラと南磁極の地図を修正したい:

修正されたキャンベラと南磁極の位置関係です

ここで、北磁極側についても同様にGoogle Earthで確認すべきだが、Wiki [南極点 - Wikipedia] よりもう少し

以下、南極大陸である、Google Earthと方向を合わせてあるが、描画方式が違うので完全には合わない

1. 南極点

2. 南磁極

3. 南磁軸極

4. 南到達不能極

この南到達不能極って何だ?という訳で Wiki [到達不能極 - Wikipedia] を調べると:

だそうで、但し、実際には到達出来るので名称を変えた方が良い、という議論がなされているようです、でしょうねぇ〜、ちなみに日本の到達不能極は:

だそうで、海からたった115kmで到達不能極とは、、、正に箱庭列島です

* さて、北磁極側でも北磁極と柿岡の位置関係をGoogle Earthで確認しておこう:

柿岡は茨城であり、北磁極はカナダ北部の北極圏の島々内に2005年現在はある

* ここで、原子力潜水艦に搭乗し、南極近くの南磁極上の海底に深く静かに潜航し、そこから観光飛行型の巡航ミサイルに乗り換えて、ド〜ン・シュバァ〜っと海中から発射出発し、地磁気線に沿って北極近くの北磁極のあるカナダ北極圏の小さな島エルズミーア島を目指そう

貴方はスグに左手にキャンベラの街を見るだろう、そしてキャンベラ地磁気観測所の地磁気Y方向ベクトルが東方向で正の値を示しているの観測し、「ふむ、合っている、けどギリギリだな!」とつぶやく

やがて赤道を越え、日本列島を目指し、関東上空では右手に柿岡の街を確認し、柿岡地磁気観測所の地磁気Y方向ベクトルが西方向で負の値を示している事を確認し、「ふむ、ここも合っている、でもまさにギリギリだな!」と再びつぶやく

やがで観光飛行型の巡航ミサイルは北極海を越えて目的地カナダ北極圏内のエルズミーア島上空で姿勢反転制御&逆噴射をして島の北磁極上にドッドッド〜ンと着地するのである

そして地上に降り立ち温かい珈琲をすすりながら、「だが、なんてギリギリで間隙を射抜くような磁力線・飛行ルートだったのだろう」とつぶやく、このルートが偶然に選ばれたとは、、、驚愕の一言である、と思うのであった

お付き合い頂きまして、誠にありがとう御座います、感謝です m(_ _)m

キャンベラでの地磁気最大値と最小値の差分データグラフは、明日アップの予定です

以上です